子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

目次

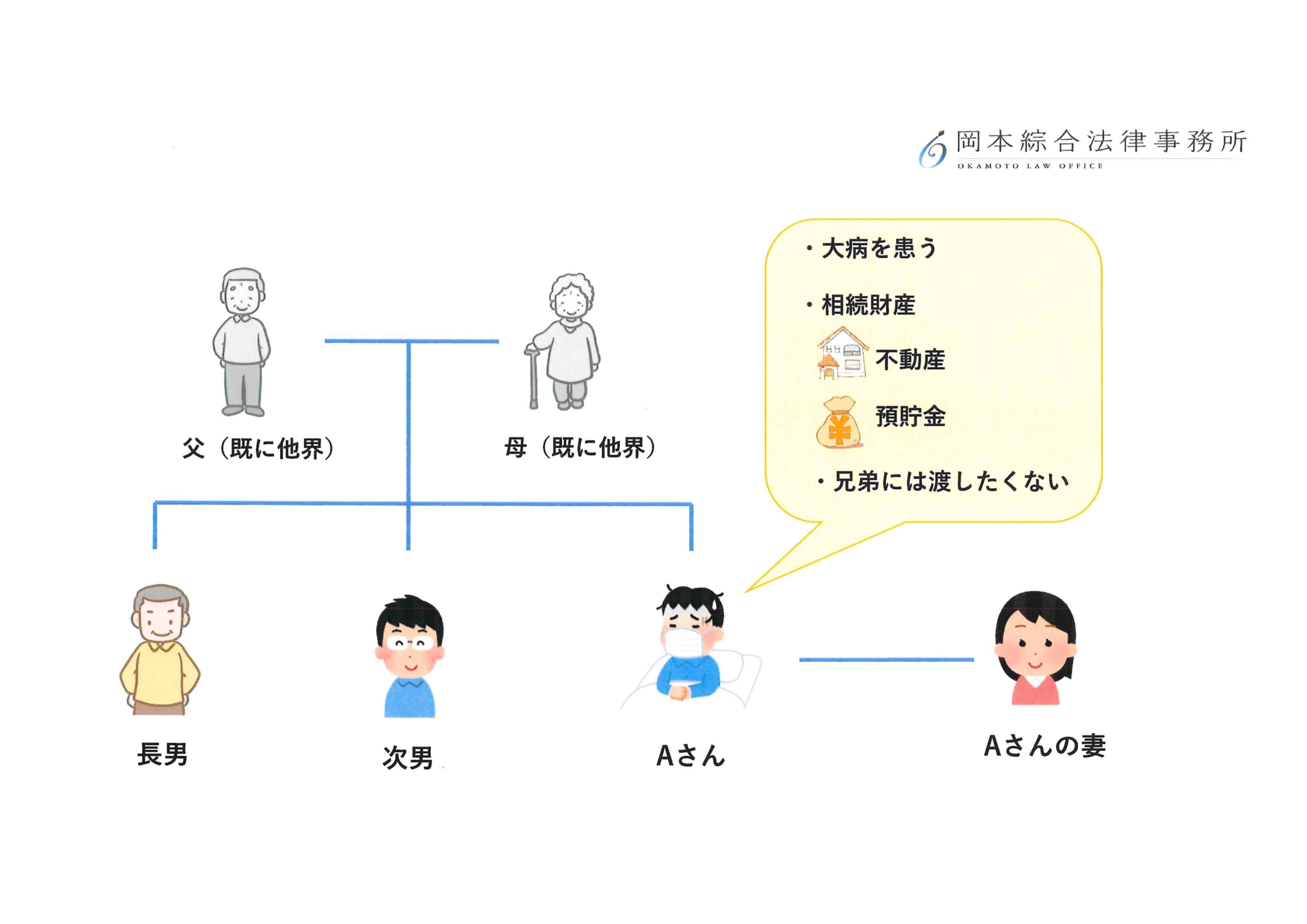

Q 私(Aさん)には、結婚して20年以上になる妻がいます。

私たち夫婦には、子どもがおらず、私の両親は既に他界していますが、兄が2人います。2人の兄と

は疎遠でほとんど連絡を取っていません。

最近、私が大病を患ったこともあり、亡くなった後の妻の生活のことを不安に感じるようになりまし

た。私の財産は、不動産と預貯金がありますが、私の兄弟には渡したくないと考えています。

兄弟に財産を渡さなくてもよい方法を教えてください。

A Aさんが遺言書を作成することで、2人の兄が、財産を相続することができないようになります。

Aさんが亡くなった場合の相続人は、妻と2人の兄になります(民法889条1項、890条)。

この場合の相続分は、妻:4分の3、兄2人:8分の1ずつ になります。

以下では、遺言書を作成することで、財産を渡さなくて済む理由と、遺言書の作成以外の方法につい

て解説いたします。

遺言書を作成する必要性について

遺留分について

被相続人の相続人が、配偶者と兄弟姉妹で、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成した場合、相続開始後に、配偶者は被相続人のすべての財産を相続することができます。

被相続人の相続人が、配偶者と兄弟姉妹で、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成した場合、相続開始後に、配偶者は被相続人のすべての財産を相続することができます。

なぜなら、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には、遺留分は認められていないからです。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される遺産取得分のことで、被相続人の意思によっても奪うことはできません。

~遺留分について詳しくはこちら~

遺言書を作成することのメリット

被相続人が「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成することで、相続人間での遺産分割協議(被相続人の遺産の分割についての話し合い)が不要になります。

それによって、配偶者が他の相続人と接触する機会や揉めるリスクが減り、残された配偶者の負担を減らすことができます。

~あわせて読みたい~

★ 遺言書によって妻に「全財産」を相続させることはできますか?

【自筆証書遺言の場合】

原則として、相続開始後に、全ての相続人を確認できる戸籍謄本等を揃えたうえで、家庭裁判所に「遺言検認の申立」を行わなければなりません。

「検認」とは、相続人の皆様に対し「遺言書の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など」検認の日時点における遺言書の内容を明確にするための手続になります。

【公正証書遺言/法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の場合】

家庭裁判所での「検認」の手続きが不要になります。

さらに配偶者は、手間を省けるだけではなく、相続開始後すぐに、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きを行うことができます。

以上のように、相続人が配偶者と、兄弟姉妹の場合には、遺言書を作成するメリットは非常に大きいといえます。

遺言書の種類

遺言書には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などの種類があります。

「公正証書遺言」は、元裁判官や元検察官などの法律のプロである公証人が、作成を行います。

【公正証書遺言を選ぶメリット】

① 遺言者が自書する必要がない。

② 公証人が形式及び内容も確認した上で、作成されるため、後日無効になる可能性が極めて低い。

【公正証書遺言を選ぶデメリット】

① 公証人に対して手数料を支払う必要があり、自筆証書遺言で作成する場合と比べて費用が掛かる。

② 2名の証人が必要となる。

その一方で、「自筆証書遺言」は、最も手軽に作成することができる遺言書で、遺言者自身が全文・作成日・署名を自筆で作成し、押印をすることで作成できます。

しかし・・・

自筆証書遺言に遺産目録を付ける場合、遺産目録についてはパソコン等で作成することは可能ですが、遺言書の内容自体は自書しなければなりません。そのため、自分で字を書くことができない状況の際には作成することができないというデメリットがあります。

また、専門家に相談をされずに作成した場合には、形式や内容に不備があり、検認手続き後、無効になるということもあります。

そのほかにも、保管状況によっては、紛失、盗難、改ざん等のリスクも生じます。

なお、自筆証書遺言の場合、法務局に手数料3900円を支払い保管してもらうことで、「検認」の手続きが不要になります。

そのうえ、遺言者が亡くなった場合、法務局から、自筆証書遺言を保管する際に予め指定した者に対して、遺言者が亡くなった旨の連絡が行われます。

このように、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度は、メリットが大きいため、自筆証書遺言を作成した場合には、法務局に保管してもらうほうがよいでしょう。

~あわせて読みたい!~

★遺言書を作成する場合,公正証書遺言にする必要はありますか?

~遺言書作成についてのまとめ記事~

遺言書を作成する以外の方法について

生前贈与を活用する方法

遺言書は、被相続人が亡くなった際に効力の生じるものですが、生前贈与を活用することで、被相続人 が亡くなる前に、財産を配偶者に移転させることもできます。

が亡くなる前に、財産を配偶者に移転させることもできます。

ただし、受贈者(贈与を受ける者)が1年間に受けた贈与の金額が110万円の基礎控除の金額を超えた場合には、贈与税が課税されることになります。

もっとも、配偶者控除(婚姻期間が20年以上の夫婦で、配偶者に対して「居住用の不動産またはその購入資金」を贈与した時に、2,000万円までを非課税扱いにする制度。おしどり贈与ともいう。)などの特例を活用することで、贈与税が課税されない場合もあります。

一般的に、相続税よりも、贈与税が高くなることが多いことから、被相続人の生前贈与を行うか、遺言書を作成するかについては、慎重に検討する必要があります。

~詳しくはこちら~

~あわせて読みたい~

家庭裁判所に相続人の廃除の申立てを行う

被相続人が、兄弟からひどい仕打ちを受けている場合には、家庭裁判所に相続人の廃除を申し立てることで、兄弟の相続権を失わせることができる可能性があります(民法892条)。

~詳しくはこちら~

~代襲相続の可能性~

ただし、相続人の廃除の申立てが認められることは少なく、仮に相続人の廃除が認められても、廃除された相続人に子どもがいる場合、その子どもが相続人になる点(いわゆる「代襲相続」)には、注意が必要です。

まとめ

① 相続人が被相続人(亡くなった方)の配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、被 相続人の兄弟姉

妹には「遺留分」がありません。

② 被相続人が「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成することで、配偶者

が遺産のすべてを取得させることができ、兄弟は相続できなくなります。

③ 遺言書を作成する方法以外にも、「生前贈与」を活用する方法が考えられますが、どうしても生前

に配偶者に渡しておきたい財産がある場合以外は、贈与税が課税される可能性もあることから、慎重

に検討が必要となります。

遺言書の作成にあたっては、弁護士に相談することで、法的に問題のない遺言書を作成することができますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

当事務所は、弁護士歴28年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。こういった経験から、遺言書の作成など相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。

お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー

相続対策のメニュー

- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?

- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?

- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?

- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント

- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?

- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?