家族信託

元気なうちに財産の管理を任せたい方へ

元気なうちに財産の管理を任せたい方におすすめしているのが、『家族信託』です。

家族信託の組成等に関する解説と、当事務所で提供しているサービス内容について、以下をご覧ください。

目次

家族信託とは

「家族信託」は、ご自身もしくはご両親の相続対策・認知症対策、また、経営者の方であれば事業承継にも有効と言われている手段の一つです。

「家族信託」は、ご自身もしくはご両親の相続対策・認知症対策、また、経営者の方であれば事業承継にも有効と言われている手段の一つです。

主に、不動産や預貯金・金融資産などの財産の管理を行います。

もし、ご自身もしくはご両親が「認知症」になってしまった場合、下記のようなことが発生する可能性があります。

・認知症になった方の、銀行の預金口座が凍結されてしまうため、必要なお金が引き出せなくなる。

・空き家になったため、処分しようと思った不動産が、認知症になった方の名義になっている場合、売却できなくなってしまう。

これらを予防できる方法の一つが「家族信託」です。

家族信託の流れ

家族信託は、信頼できるご家族や第三者に、自分の財産を託して、予め定めておいた「信託の目的」に沿って、特定の人のためにその財産を管理・処分・承継するという流れで行われます。

多くの場合は、家族に託すことになることから、「家族信託」と呼ばれています。

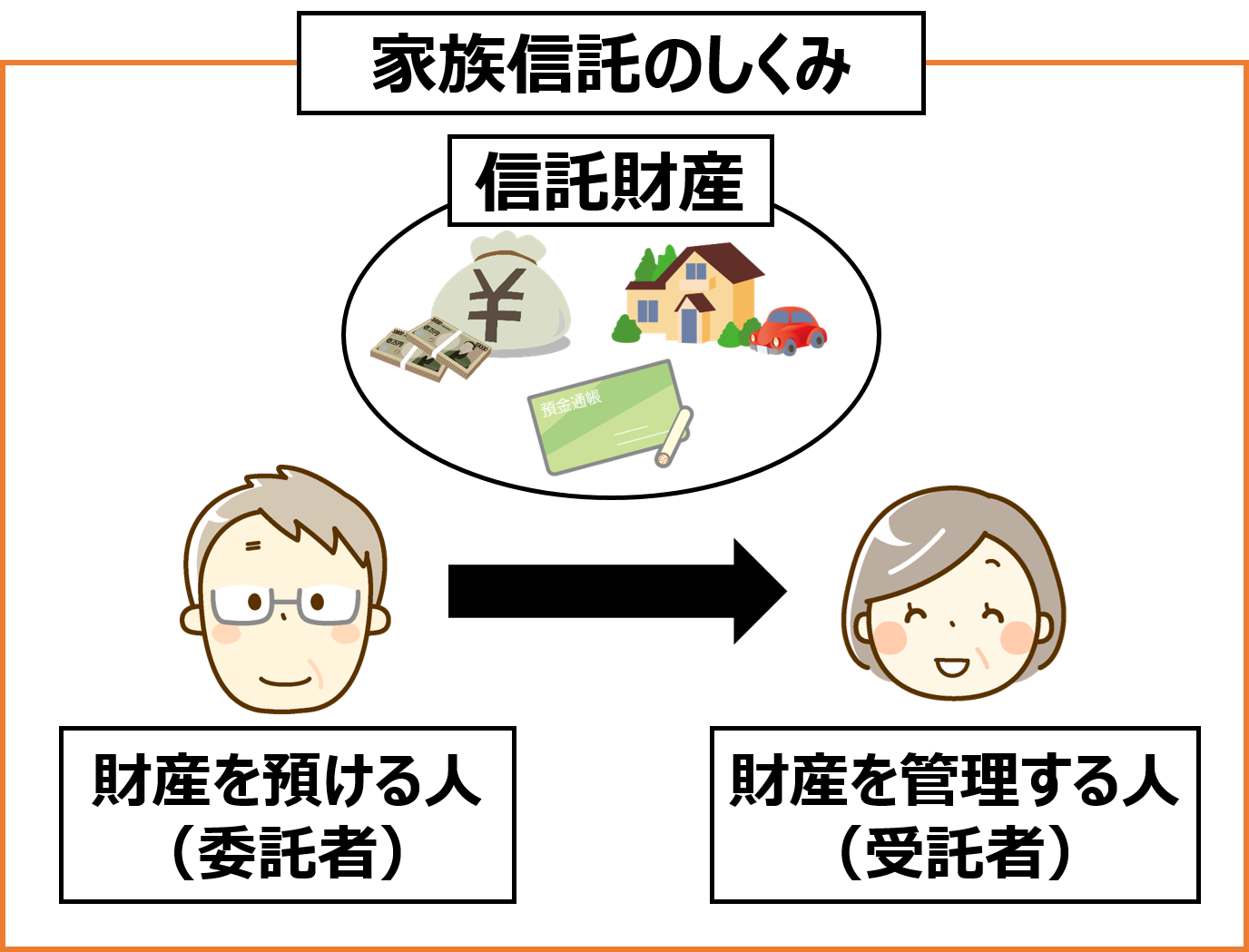

財産を預ける人:「委託者」

財産を預かって管理する人:「受託者」

委託者の財産によって利益を受け取る人:「受益者」

と呼びます。また、このときに預ける財産のことを「信託財産」と呼びます。

このような方に家族信託がおすすめです

●認知症になってしまった場合でも、信頼できる家族に財産の管理を任せたい。

●自分は施設に入居するが、住み慣れた自宅を手放したくはない。

●高齢になるにつれて、現在所有して賃貸しているアパートの管理が心配になってきた。

●障がいを持つ子どもがいるため、財産の管理や子どもの将来が心配。

●自宅が空き家になっているため、今後の管理や処分をどうするかが気になる。

●自分の両親が高齢で、いつ認知症になるか分からないので、今のうちに対策したい。

家族信託で実現できること

家族信託には、「民事信託制度」が関係しています。

「民事信託制度」とは、信託財産の管理・処分を行う制度のことをいいます。

本人(委託者)がまだ元気なうちから、資産の運用・処分方針等を決定した上で、信頼できる親族等を受託者として資産を預けます。

そうすることで、委託者の判断能力の喪失等の事情が生じても、信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し、信託の目的に従って受託者が引き続きを行うことができます。

そして、この民事信託制度の中でも、特に家族による、家族のための信託のことを「家族信託」と称しています。

信託制度の利用により、次の4つの権限について、全ての実現が可能になりました。

①本人が元気なうちから、本人の代わりに、財産を管理・処分する権限

家族信託には、財産管理契約の代用機能があります。

②本人の判断能力低下後の財産を管理・処分する権限

家族信託には、成年後見制度の代用としての効力がありますが,成年後見制度では禁止されている、積極的な資産運用なども可能になります。

また、①に引き続き、継続的な相続対策が可能となるため、判断能力の低下・喪失に伴って、相続対策が頓挫してしまうことや、資産が凍結状態になることを回避できます。

③本人の死亡による資産の承継先を、自由に指定できる権限

家族信託では、遺言の代用として、遺産争族回避・資産承継対策ができます。

遺言の場合は、遺言作成者の一存でのみ遺言の破棄・書換ができます。

しかし、信託の場合には、信託契約の内容によって、委託者だけの意思では信託契約の内容を変更できないようにできます。(遺言的効力を不変にできます。)

また、通常の遺産相続では、一括で遺産を受け取ることになります。

しかし、信託の仕組みを利用することで、信託財産(遺産)の中から、毎月の生活費として「定額給付」にすることや、子が成人した時にまとまった給付をするような「始期付給付」など、柔軟かつ多様な受取方法の指定が可能となります。

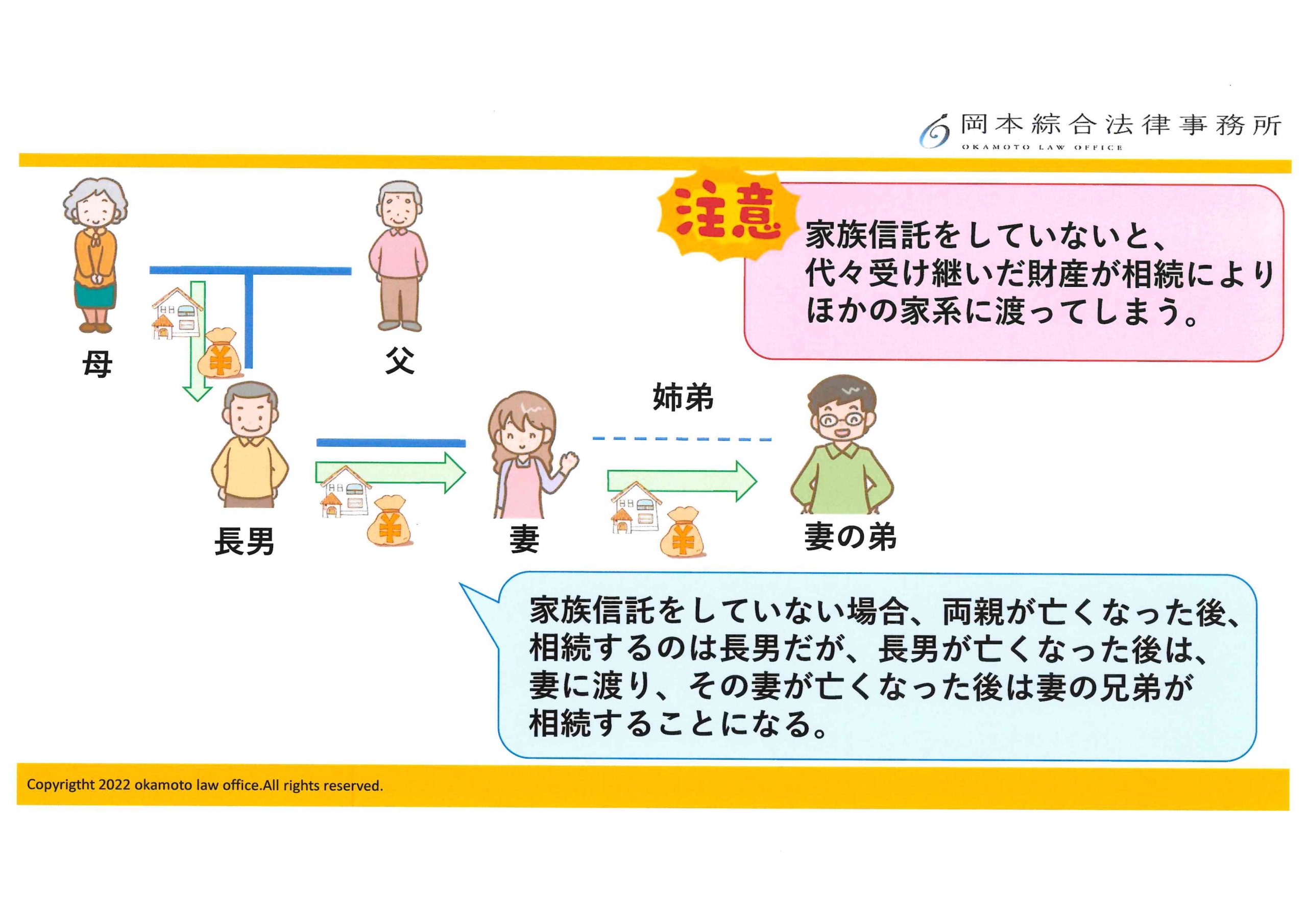

④2次相続以降の財産について、承継先の指定ができる権限(※通常の遺言では無効)

遺言書では、相続する人や相続する財産について、自分が亡くなった後の相続(次の代)までしか決めることができません。

しかし信託では、2次受益者・3次受益者を指定することで、2代先・3代先まで財産を取得する人を決めておくことができ、後継ぎ遺贈を実現できます。

例えば、先祖から代々受け継がれてきた不動産を、子どもがいない長男に相続させたいが、『長男が死亡したときには、長男の配偶者が相続し、さらに長男の配偶者が死亡したときには、長男の配偶者の兄弟姉妹が相続する』というように、数次の相続によって、代々の資産が他の家系に渡っていく事態が発生することがあります。

このとき、家族信託であれば、数次に渡る財産の承継先を指定することができるので、「先祖代々の資産が他の家系に流出してしまう」という事態を防ぐこともできるのです。

当事務所が家族信託をおすすめする理由

最近は、5人に1人が65歳以上という超高齢化社会を迎え、『終活』という言葉も一般的になりました。

最近は、5人に1人が65歳以上という超高齢化社会を迎え、『終活』という言葉も一般的になりました。

『相続』について考えたことがある、という方も年々増えていると思います。

ただ、高齢者やそのご家族の方々は、亡くなった後の「相続」対策だけではなく、亡くなる前に認知症になった場に、財産管理などをどうするのかということも考える必要があります。

もし認知症になった場合、ご自身の生活費の支出や財産管理に問題はないでしょうか?ご家族が安心して生活していくために、影響はないでしょうか?

認知症に関する対応として、これまでは「成年後見制度」が主流でした。しかし、成年後見制度には、いくつかの問題点が生じていました。

【問題点】

① そもそも、誰が財産を管理するのかを、高齢者ご自身が決めることができない。

② 裁判所の関与のもとで財産を守ってくれる制度ではあるが、どのように財産を管理するのかを、高齢者ご自身が決めることができない。

確かに成年後見制度では、ご自身の望むとおりの財産管理をしてくれるとは限りませんし、財産を引き継いでいくための相続税対策などもできません。

さらにもう一つの手段として、「遺言作成」が考えられます。遺言は、今でも重要な相続対策の手段であり、ご自身の考えを反映して、思いを伝えることができます。

しかし、遺言はあくまで自分が亡くなった後のことを決めるだけで、自分が生きている間のことを決めることはできません。

ここで!『家族信託』であれば、

① 誰が財産の管理を行うのか

② どのように財産を管理・処分するのか

を、ご自身で決めることができます。

また、認知症対策だけではなく、ご自身が亡くなった後や、更にその先まで、財産を誰に引き継いでもらうかを決めておくこともできます。

「家族信託」は、遺言作成・成年後見制度だけでは対応できないニーズを、十分に満たした制度です。

ご自身やご家族を守るためにも、「家族信託」という選択肢をひとつ持っておくことをおすすめいたします。

当事務所で提供しているサービス内容

家族信託(民事信託)組成サポート

信託を組成するか否か、また、信託を組成する場合にどのようなスキーム(=どのような計画で進めるか)が望ましいのかというご相談をお受けします。

また、信託を組成する場合の契約書の作成や、関係者の手配・交渉などのサービスをご提供しています。

【サービスの流れ】

①信託スキーム(計画)設計に関するコンサルティング

②信託契約書の作成・必要書類の収集

③信託財産に不動産が含まれる場合、司法書士への登記の依頼

④公正証書の作成を希望される場合、公証役場への依頼

⑤信託口座開設のための銀行との交渉

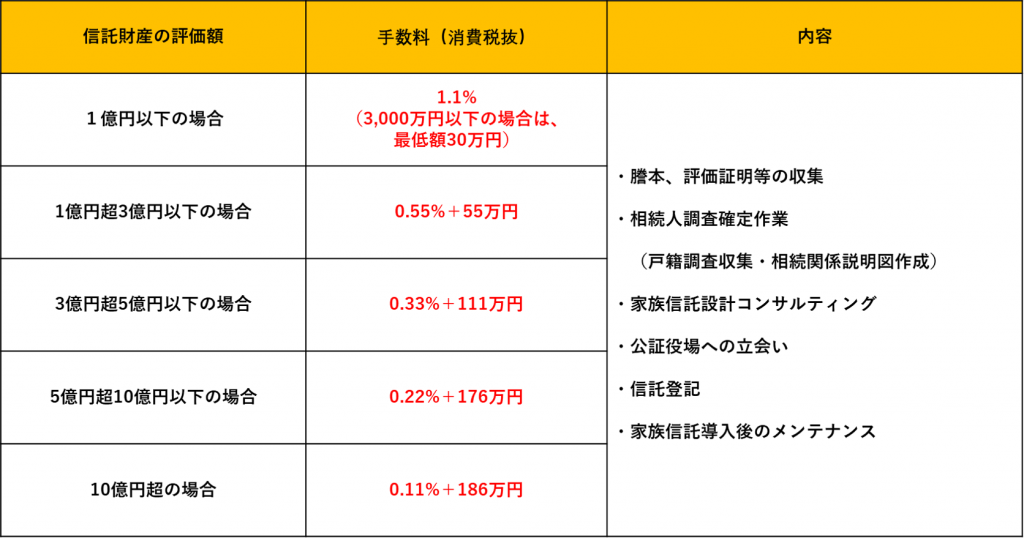

※別掲の料金表のとおり、信託財産の金額によって弁護士費用は異なります。また、登記費用(司法書士手数料及び登録免許税)や公正証書作成費用、その他の経費実費は別途必要になります。

信託組成後の信託監督人または受益者代理人としての就任

信託受託者(財産を預かって管理する方)に就任したご親族が、信託契約の内容に基づき、適正に信託業務を遂行しているのか監督します。また、信託財産の処分についても監督する業務になります。

※月ごと または 年ごとの報酬が発生します。

※信託受託者(財産を預かって管理する方)としての業務については、信託業法の規制により、信託銀行または信託会社以外のものが業として受託者となることはできないものとされています。したがって、受託者はご親族等に就任していただき、弁護士は信託監督人または受益者代理人として、信託の適正な運用をサポートします。

家族信託の活用事例

活用事例:介護施設入所予定の母を持つAさんの場合>>

活用事例:自宅の建て替えを検討しているBさんの場合>>

活用事例:不動産大家さんであるCさんの場合>>

弁護士費用について

上記の他に手続きを追加される場合、以下の費用が発生します。

①信託契約書を公正証書にする場合

➡公証役場の実費

②信託契約書の作成をご依頼される場合

➡16.5万円

③信託財産に不動産が含まれる際の、登録免許税及び司法書士への登記依頼費用

➡場合によりますので、ご相談ください。

④信託監督人をご依頼される際の、信託管理人弁護士費用

➡月額1.1万円~

*その他郵送費等の実費が発生します。

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー