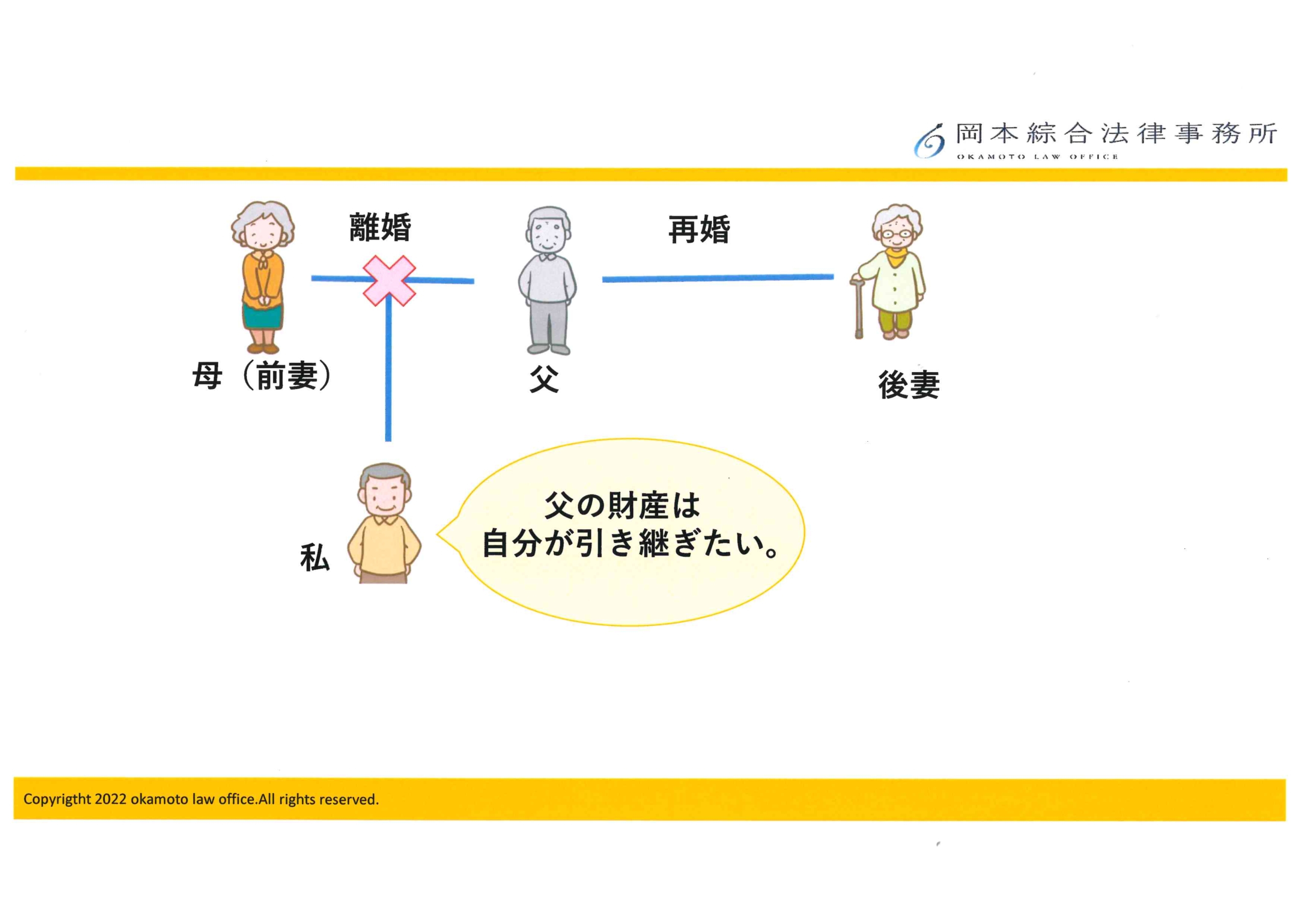

亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

Q 先日、父が他界しました。父は、私の母とは離婚していて、再婚して後妻がいます。

私は、離婚の際に母に引き取られたので、父とは面会交流時にしか交流がなく、成人してからは自然

と交流がなくなってしまいました。そのため、後妻とはほとんど交流がありません。

父との交流は少なかったものの、幼少期に父と過ごした思い出は特別なので、父の財産は子どもであ

る私がしっかり相続してきたいと思っています。

この場合、後妻にも父の遺産を相続する権利があるのでしょうか?見ず知らずの後妻が相続すると思

うと複雑な心境です。

また、権利があるとすれば、後妻の相続分はどのくらいでしょうか?

A 後妻は、被相続人(亡くなった方、本件ではお父様)の配偶者にあたるので、相続する権利がありま

す。

相続人が配偶者・子どものみの場合には、配偶者の法定相続分は、2分の1となります。

以下で詳しく説明します。

後妻の相続権と相続分について

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります(民法890条)。

被相続人(亡くなった方)が離婚して、再婚した場合には、再婚した後妻は相続開始時の配偶者となりますので、相続人となります。

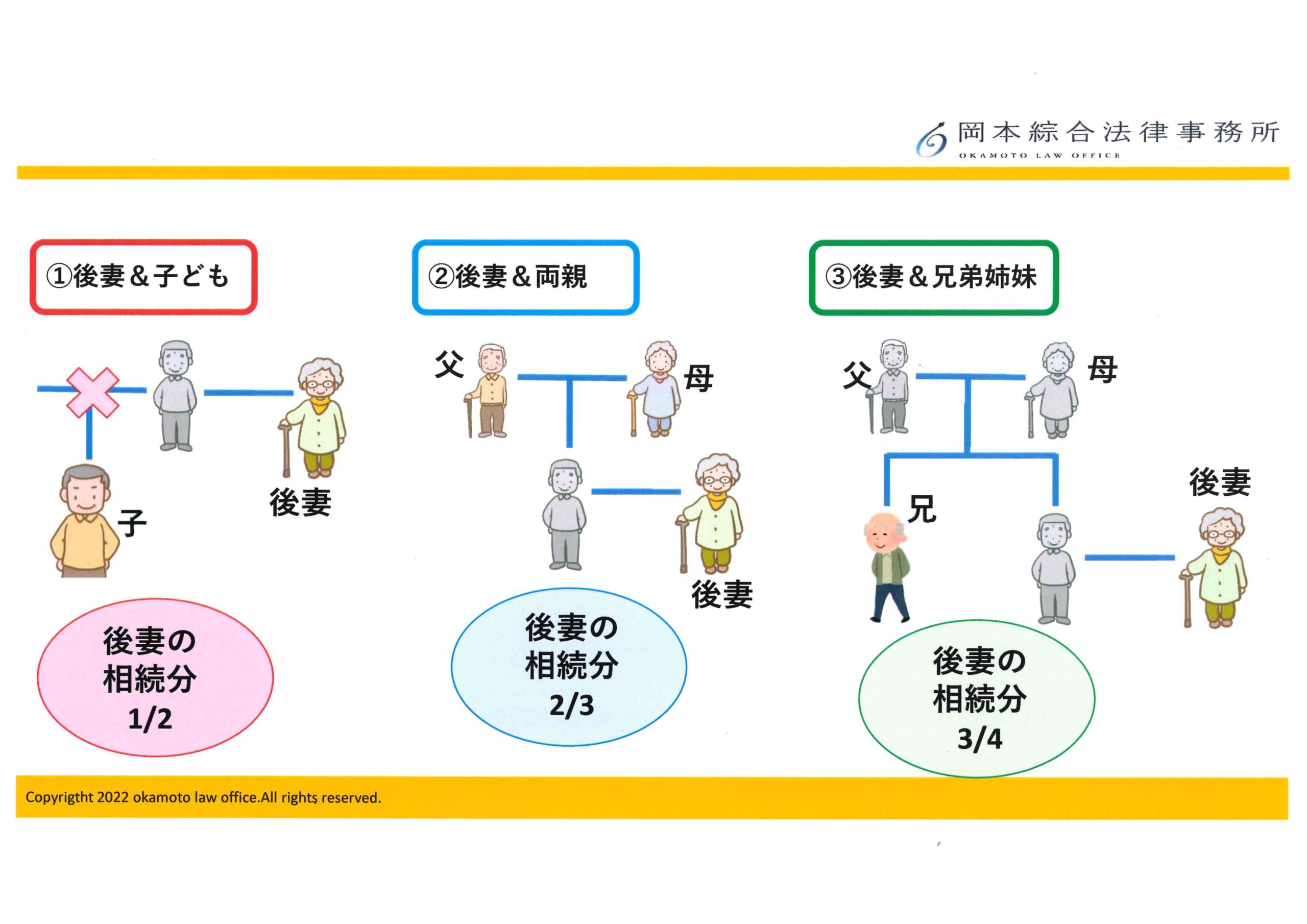

後妻の相続分は、

①相続人:後妻&子どものみ ➡ 相続財産の1/2

②相続人:後妻&被相続人(亡くなった方)の両親 ➡ 相続財産の2/3

③相続人:後妻&兄弟姉妹 ➡ 相続財産の3/4

となります(民法900条)。

~相続人の範囲についての記事~

後妻・前妻の子 の間のトラブル

後妻と前妻の子は、同居期間があったりなど、特別な事情がないかぎり、被相続人(亡くなった方)の相続開始まで交流がないことがほとんどです。

前妻の子は、被相続人(亡くなった方)が実の父であることから、被相続人に対しての愛情や思い入れがある一方で、後妻との間には信頼関係が形成されていないばかりか、そもそも面識さえない場合もあり、遺産分割協議(話し合い)の場では感情的な対立に発展する可能性があります。

さらに、後妻が被相続人(亡くなった方)の介護をしていた場合は、特にトラブルになりやすいといえます。

【よくあるトラブル】

★ 一方が、勝手に遺産分割協議書を送り付けて相続手続きを進めたり、相続放棄を強く求めたりする

ことで争いに発展。

★ それぞれへの不信感から、財産を隠す または 財産を隠しているのでは という疑いをかけることで

トラブルに発展。

★ 被相続人(亡くなった方)が作成した遺言書の内容について納得がいかず、遺言無効や遺留分侵害

額請求などの主張がされて争いに発展。

~詳しくはこちら~

★他の相続人と直接会わずに、遺産分割協議を進めたい!どうすればよいですか?

★相続でよくある「愛人や内縁の妻・隠し子」の相続トラブルについて

トラブルが生じないようにするにはどうすればいい?

残された相続人の間でトラブルが生じないようにするには、「生前対策」が重要です。生前対策として 一番効果的な方法は、『遺言書の作成』です。

一番効果的な方法は、『遺言書の作成』です。

生前に、しっかりと遺言書を作成していれば、遺言書に記載された内容のとおり財産を相続することになります。そのため、相続人で顔を合わせて遺産分割協議(話し合い)をする必要がなくなるので、遺産の分割方法で争うことがありません。

また、遺言書内に、ご自身の相続財産の目録をしっかり明記していれば、相続人の一人が財産隠しの疑いをかけられる可能性も低くなります。

~遺言書作成についてのまとめ記事~

遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮する必要があります。

また、後妻に財産を承継させた場合、後妻が亡くなった際には、後妻の親族に承継されていくこととなり、前妻の子には相続されないことに注意が必要です。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合は、遺産分割協議(話し合い)を行う必要があります。

遺産分割協議を行うにあたっては、まずはしっかりと相続財産を調査するとともに、遺産分割方法の内容を確認する必要があります。

当事者同士で揉めるなど、遺産分割協議が進まない場合は、裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行って、遺産分割協議を進めていくこととなります。

まとめ

相続開始時点で、被相続人(亡くなった方)の配偶者にあたる方は、遺産を相続する権利があります。なお、後妻の相続分は、他の相続人と亡くなった方の関係性によって変わります。

後妻と前妻の子は、ほとんど交流がないことが多く、信頼関係が形成されていないため、感情的対立に発展することがあります。

相続は、財産の状況・相続人の関係性 などによって様々ですので、少しでも不安に感じる場合は専門家に相談することをおすすめします。

当事務所は、年間150件以上の相続に関する相談を受け、これまで数多くの相続トラブルを解決してきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた紛争が生じないための実践的なノウハウを蓄積しております。

遺産分割協議などの相続開始後の問題だけではなく、遺言書の作成をはじめとする生前対策など、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

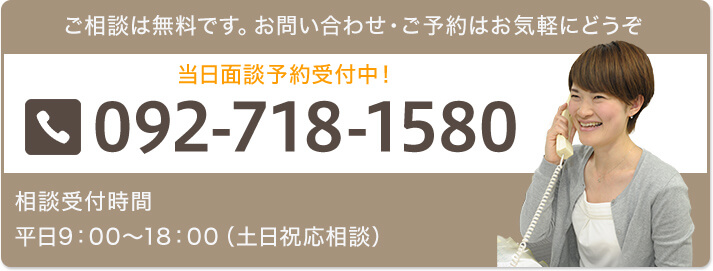

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー

相続対策のメニュー

- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?

- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?

- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?

- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント

- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?

- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?