家族信託って何?誰に頼めばいいの?弁護士に相談するのが良いと聞いたのですが本当ですか?

目次

Q 私は収益物件を所有していますが、高齢になってきたからか、管理が負担に感じるようになりまし

た。

いつまで私が管理できるのか・管理をすることができなくなってしまったときにどうするのか・補修等ができるのか・万一生活費が不足した場合に、スムーズに売却して現金化できるのか等、心配事が沢山あります。

対策として「家族信託」という方法があると聞いたことがありますが、誰に頼めばよいのか分かりません。やはり、法律の専門家である弁護士さんに相談するのが一番良いのでしょうか?

A 仰るとおり、収益物件の管理を自分で行うことが難しくなった場合に備えて、信託契約をすること

は、有用な活用方法の1つです。

また、弁護士は契約書の作成や、相続問題に精通していることに加えて、法的紛争を日常的に経験していることから、紛争を予防するための対策も熟知しています。また、万が一後日紛争になった際にも、弁護士が対応できるなどのメリットがあります。

以下で、「そもそも家族信託とは?」「家族信託を弁護士に依頼するメリットとは?」等をご紹介いたします。

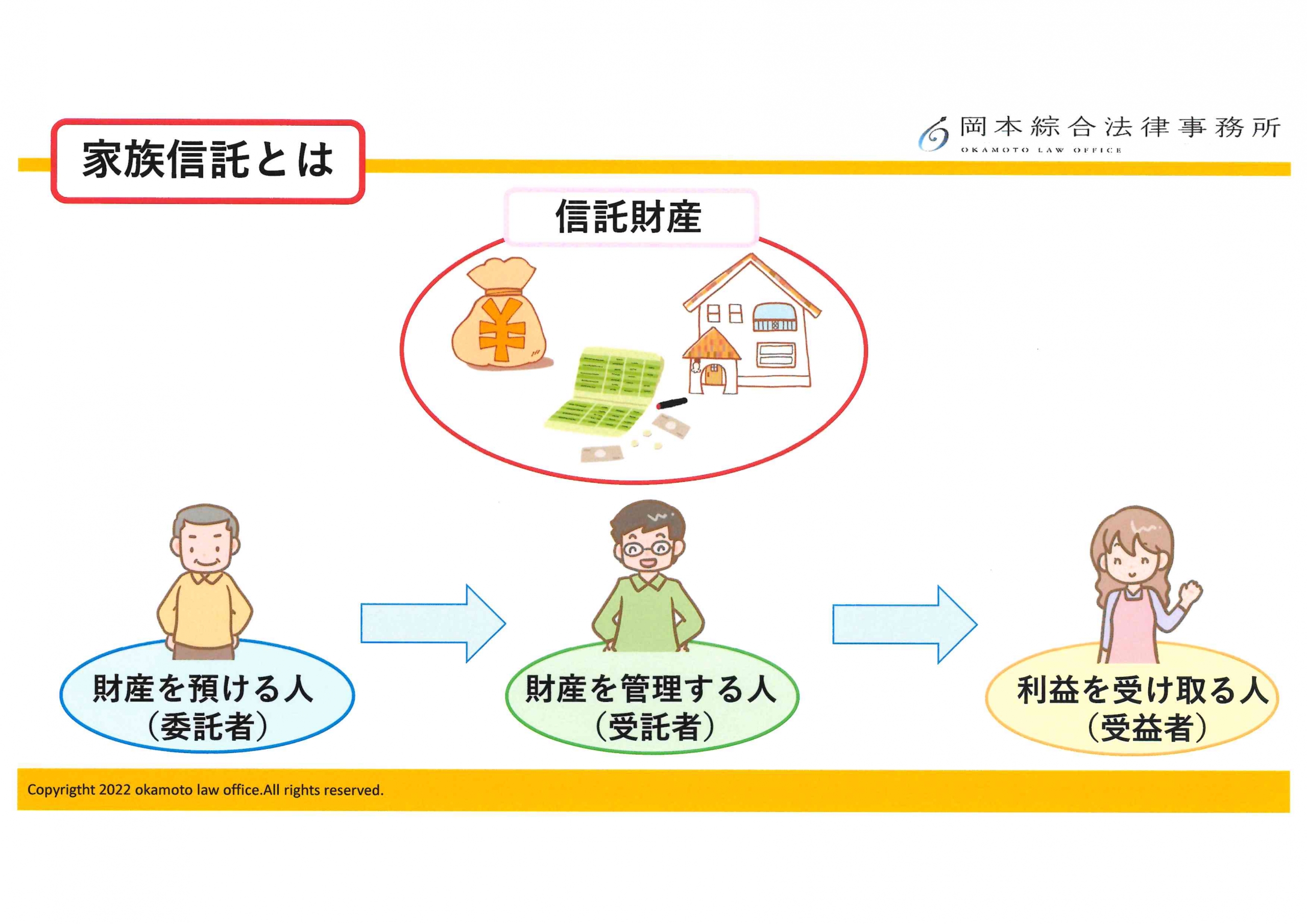

家族信託ってどういうもの?

家族信託とは、不動産や預貯金など、財産の管理・処分・運用などを「家族」に「託」す制度のことをいいます。

家族信託とは、不動産や預貯金など、財産の管理・処分・運用などを「家族」に「託」す制度のことをいいます。

信託と聞くと、CMなどの影響から、信託銀行をご想像されるかもしれませんが、必ずしも信託銀行に任せなければならないということではありません。

「家族信託」はまさに字のとおり、家族に財産の管理などを任せることです。

家族信託には

①委託者

②受託者

③受益者 が存在します。

① 委託者とは

不動産などの自分の財産について、管理・運用を他人に任せたいと思っている人、託したいと考えている人のことをいいます。

② 受託者とは

委託者から託された財産を、信託契約で定めた目的にしたがって、管理・運用していく人のことをいいます。

③ 受益者とは

信託された財産の運用によって発生する利益を、受け取ることができる人のことをいいます。

家族信託の場合には、財産を委託した「委託者」と同一人物であることが多いです。

このように、家族信託を利用することによって、委託者は信頼できる家族に自分の財産を託すことができます。また、ご自身が認知症などの症状で、自分の財産を管理することができなくなった場合には、財産の管理を任せることもできます。

家族信託の活用例

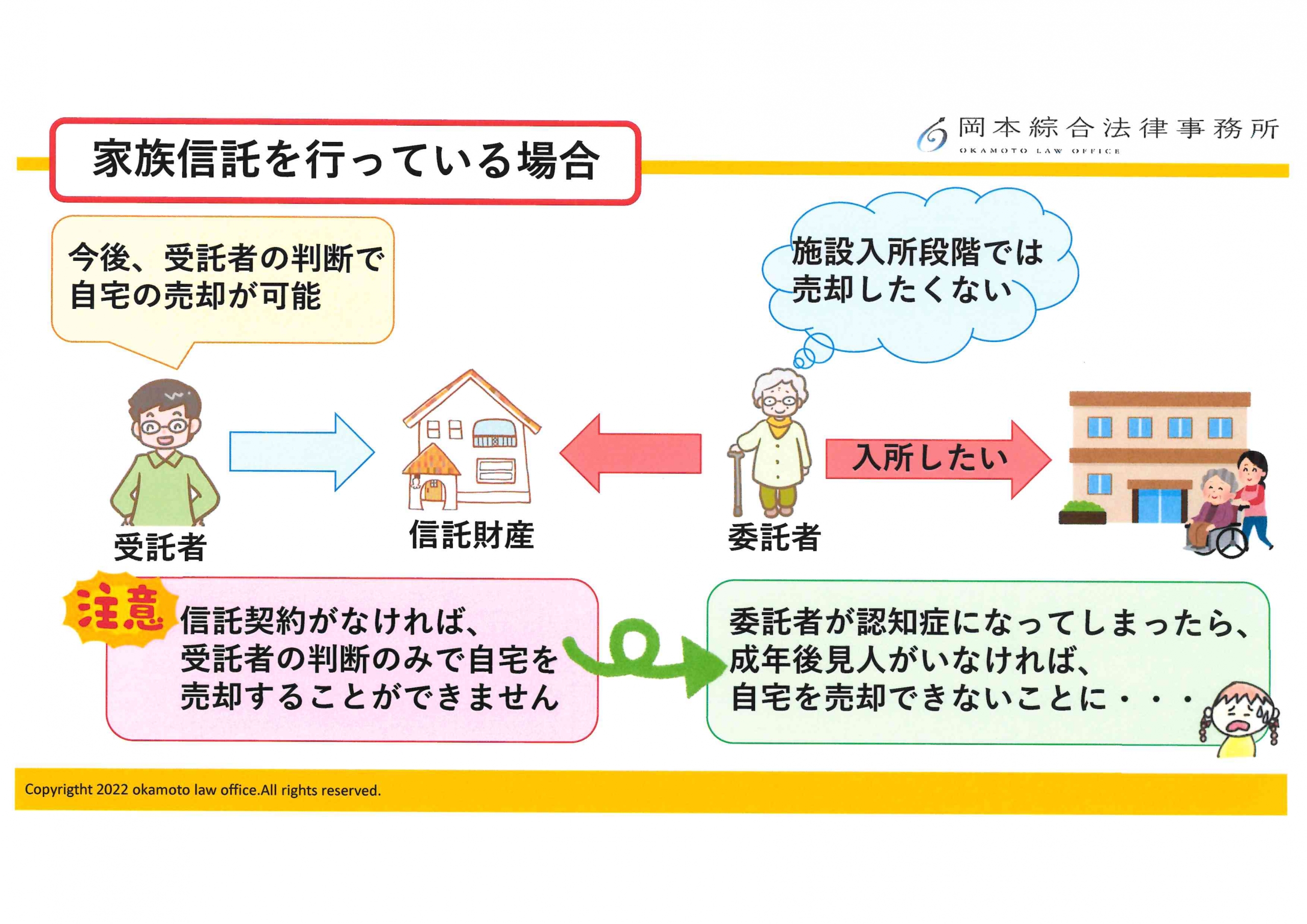

【ケース1】親が施設に入所したことで、実家が空き家になる場合の管理

夫に先立たれ、自宅で一人暮らしをする高齢の女性が、段々日常生活に負担を感じるようになり、施

設を利用したいと考えています。

その女性は、充分な預貯金があるわけではないので、いつかは自宅を売却して、生活費や老人ホーム

等の費用に使いたいと考えています。しかし、もしかすると、自宅に戻ってくる可能性もあるので、現

時点では売却したくありません。

このような場合には、信託を設定することで、女性は自宅を手放すことなく、施設に入居することが

できます。

具体的には、その女性が、ご自身の子どもを「受託者」として、家族信託の契約を行います。そし

て、自宅を信託財産とします。

そうすることで、後に女性の判断能力が衰えてしまった場合でも、「受託者」である子どもの判断に

より、自宅を売却することができるようになります。

もし仮に信託契約を締結しておらず、なおかつその女性に判断能力がなくなってしまった場合、成年

後見人を選任し、裁判所の許可を得て自宅を売却しなければなりません。

このように、信託契約を締結すれば、成年後見制度ではできない積極的な資産運用なども可能になります。

委託者である親の意思を尊重して、自宅を空き家のままに管理しつつ、いざ資金が必要になったときは、受託者(子)の判断により自宅を売却したり、誰かに貸し出したりすることができます。

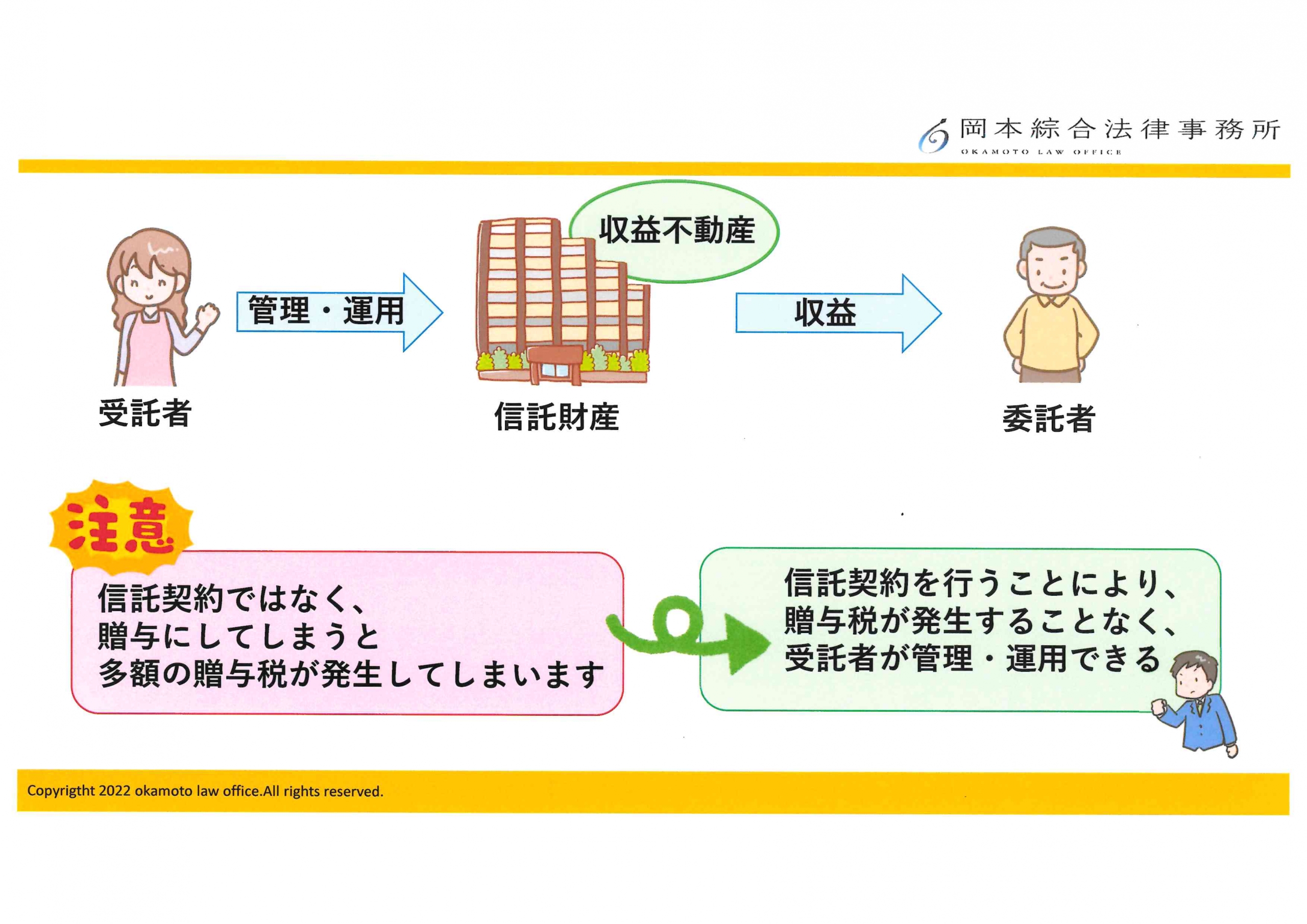

【ケース2】収益物件の管理が難しくなったので子どもに任せたい場合

Aさんは、収益不動産を所有していますが、年齢を重ねることで、不動産の管理など、様々な事に対

応することが難しくなってきました。もし今後、重い認知症になってしまうと、収益不動産の管理や修

繕・新規の賃貸借契約の締結・不動産の売却などをすることができなくなってしまいます。

そうすると、物件の修繕ができずに魅力が落ちてしまう、空き部屋があるのに新たに賃貸借契約を締

結することができないなどの問題が生じてくることになります。

だからといって、その不動産を子どもに贈与してしまうと、多額の贈与税がかかってしまう可能性も

あります。

そのような場合には、自身の子どもと家族信託契約を締結して、その収益不動産を信託財産としま

す。そうすることで、贈与税が発生することなく、子どもが収益不動産の管理・運用をすることができ

ます。

その際には、委託者=不動産のオーナー、受託者=オーナーの子、受益者=不動産のオーナー(委託

者と同一人物)とすることで、不動産のオーナーは、収益不動産の管理から解放されながら、一方で受

益者として、賃料収入等の収益を得ることができます。

家族信託の手続きを弁護士に依頼することのメリット

家族信託を契約する際には、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。

信託契約の細かい内容まで相談できる

家族信託は、一定の財産を家族に委託する契約です。契約の際には、どの財産を、誰に委託するのかを契約で決める必要があります。

そもそも信託契約は、財産の管理や運用を細かく規定できる柔軟性がメリットです。そのため、財産の管理を、誰のために・どのような目的で・どのような方法で管理するのかというように、信託の内容を詳細に決める必要があります。

信託契約は、一般的に馴染みのない契約であることに加えて、契約自体が複雑になりやすいですし、自分では気付くことができないリスクが存在する可能性もあります。そこで、法律の専門家である弁護士と、しっかりと打ち合わせをしながら契約内容を決定していくことで、希望する信託を行うことができるでしょう。

信託契約書の作成を任せられる

信託契約をどのようなものにするかについて、内容が決まると次に、「信託契約書」を作成します。家族信託であっても、「信託法」の適用があるため、法律を踏まえた条項を作成する必要があります。

弁護士は他の士業などと比較しても、契約書の作成業務を行うことが多いです。そのため、将来のトラブルを防止できる契約書の作成方法については、経験が豊富であり、契約内容について網羅的かつ注意深く検討する能力を有しています。弁護士にご依頼いただければ、実現したい信託契約に沿った契約書を作成できるでしょう。

信託口口座の開設や、財産の名義変更の手続きを任せられる

受託者は、信託財産である金銭を、自身の財産としっかりと区別して管理する必要があります。そのために受託者は、信託専用の口座を開設することになります。

信託口口座の開設の方法については、各金融機関によって手続きの方法などが異なります。また、そもそも信託口口座を開設できるのかなども含めて、金融機関に事前に確認をする必要があります。この点についても弁護士にご依頼いただければ、手続きをサポートさせていただくことができます。

また、不動産を信託財産とする場合には、不動産の名義変更の登記をする必要があります。信託に精通する弁護士は、登記の専門家である司法書士とも連携しておりますので、登記申請についても一緒にサポートを受けることができます。

将来のトラブル回避の対策や、もしトラブルになった際にも、スムーズに相談できる

家族信託を設定した場合であっても、どうしても遺留分侵害の問題は発生します。しかし、弁護士にご依頼いただければ、遺留分を侵害しない制度設計をするなど、将来のトラブルを回避する方法についてもアドバイスができます。

また仮に、将来トラブルになってしまったときでも、そのトラブルを解決することができるのは弁護士のみです。家族信託を設定する段階から、あらかじめ弁護士にご依頼いただければ、もしトラブルが発生した場合でも、事情を知る弁護士がスムーズに対応できるでしょう。

まとめ

家族信託は、高齢者の認知症対策や、財産を後世に承継させる方法として、とても有用なものです。

しかし一方で、まだまだ馴染みがない契約とされており、その契約内容も複雑になりやすいことから、トラブルが生じる可能性がないとはいえません。

家族信託によって、将来の紛争を生じさせないためにも、信託契約の内容は十分に精査する必要があります。また、委託者・受託者らの家族が納得する方法で進めることも重要です。

そこで、交渉経験も豊富であり、契約法務、相続問題に精通する弁護士にご依頼いただくことで、それぞれの方に最適な方法で、家族信託のサポートが受けられます。

当事務所には、弁護士歴26年以上の弁護士が在籍し、その経験に基づくノウハウ、税理士、司法書士とのネットワークをもとに、様々な相続に関するご相談に対応してまいりました。

こういった経験から、家族信託を含む相続全般について、法的観点のみならず税務面も踏まえて、皆様に最適なサポートを提供いたします。

お悩みの方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

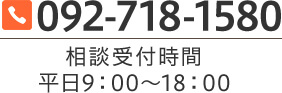

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー

相続対策のメニュー

- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?

- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?

- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?

- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント

- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?

- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?