遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

目次

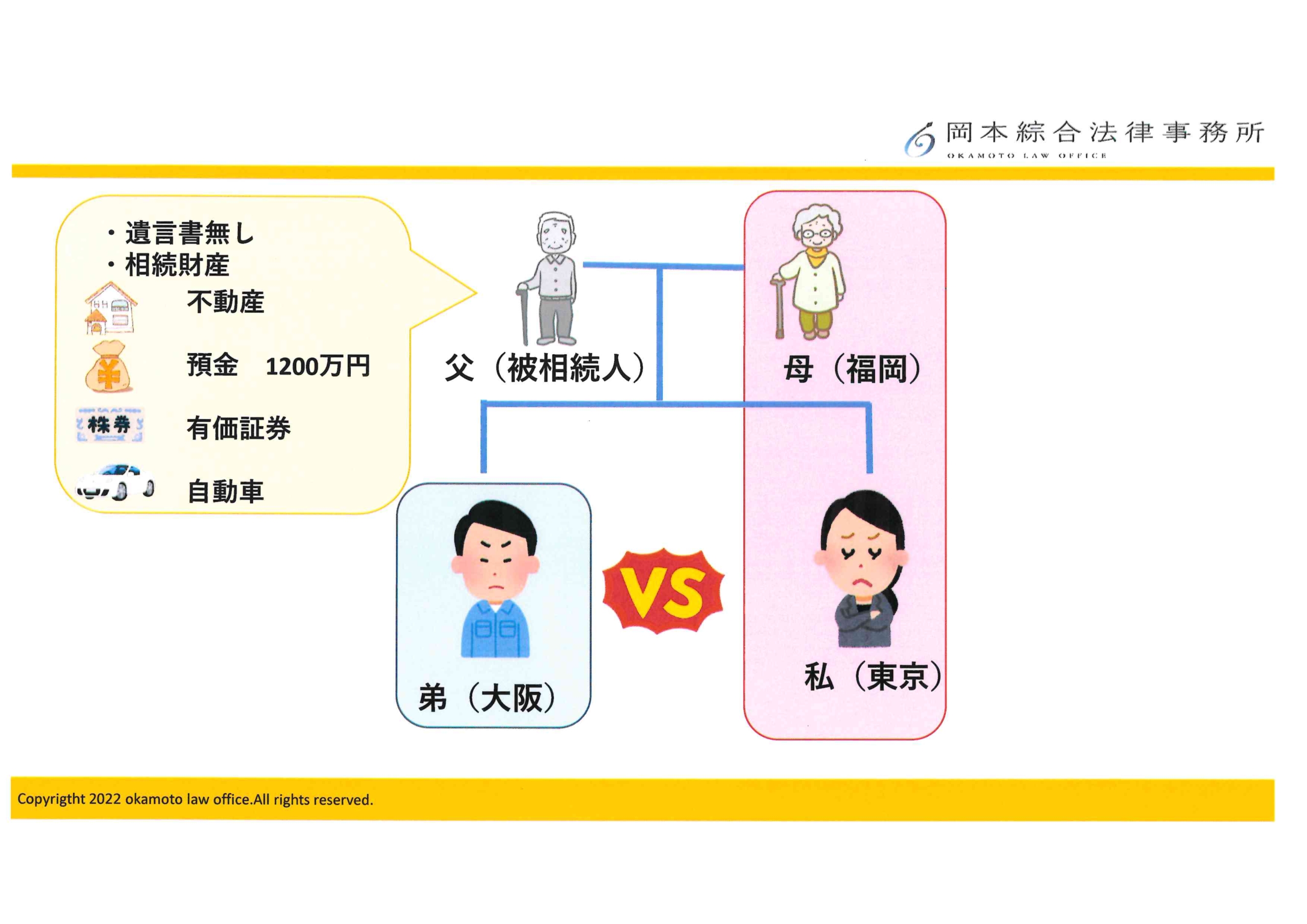

Q 6ヶ月前に、私(Aさん)の父が亡くなりました。

父の相続人は、母・私・弟の3名で、父は遺言書を作成していませんでした。

現在、母は福岡、私は東京、弟は大阪で生活しています。

父の遺産は、福岡にある実家不動産(土地・家屋)、預金1200万円、有価証券、自動車です。

今は、相続人全員で父の遺産分割について協議をしているところで、私と母の意見は一致しています

が、弟とは意見が異なっています。

これ以上、当事者間の話し合いで遺産分割を進めることは困難なので、「遺産分割調停の申立て」を

行うことを考えています。

遺産分割調停の具体的な流れがわからないので、教えてください。

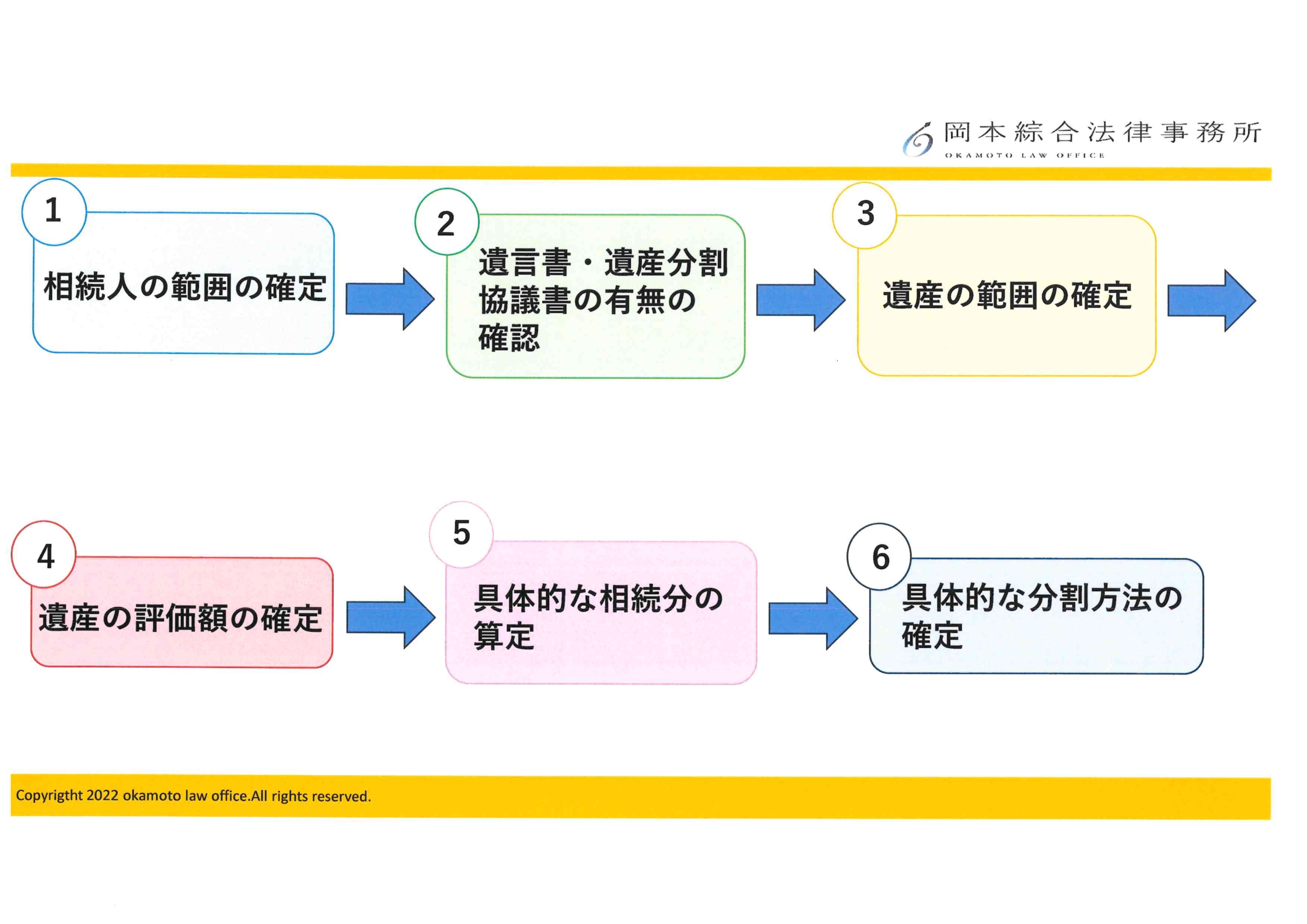

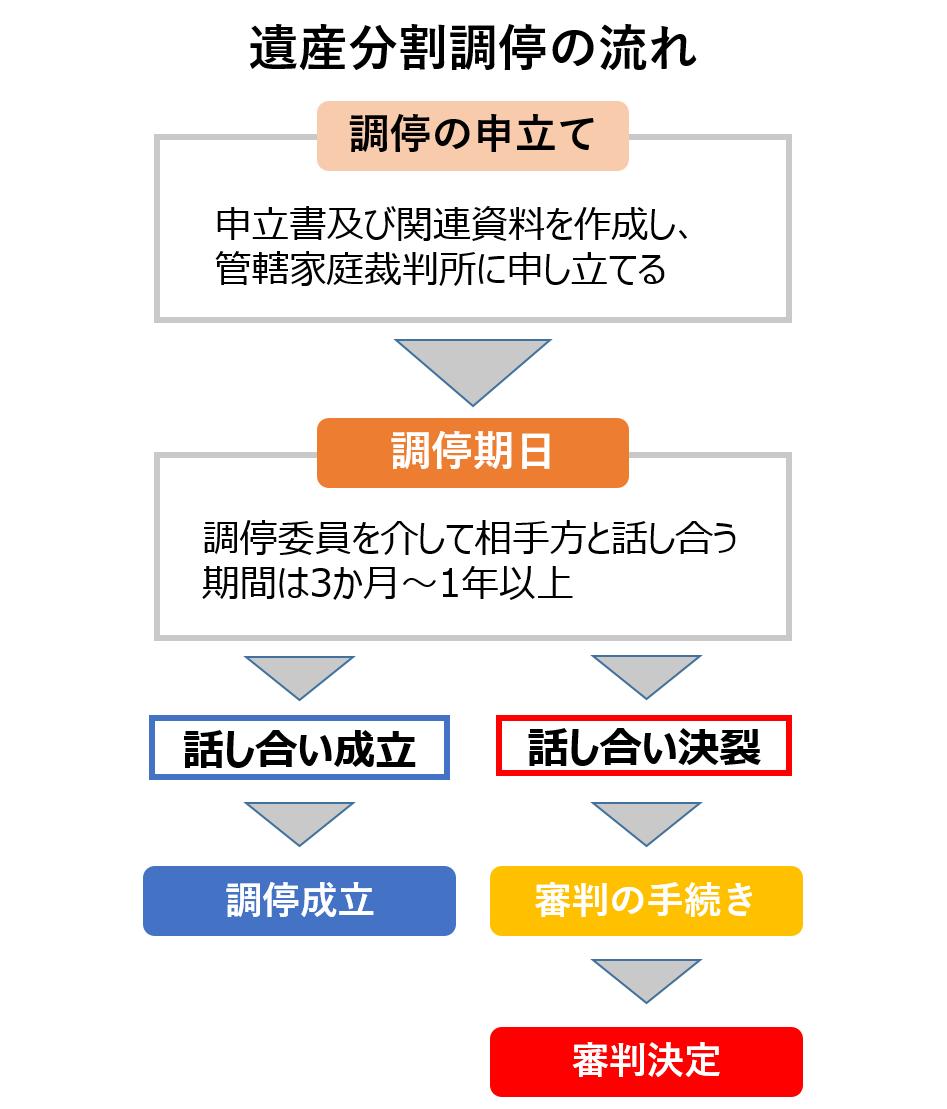

A:遺産分割調停は、以下の順に従って進行します。

➀ 相続人の範囲の確定

② 遺言・遺産分割の有無の確認

③ 遺産の範囲の確定

④ 遺産の評価の確定

⑤ 具体的相続分の算定

⑥ 具体的分割方法の確定

調停期日を重ねて、相続人同士で合意に至った場合は、合意した内容を裁判所が「調停調書」に記載

します。

一方、合意に至らなかった場合には、遺産分割調停は不成立となり、当事者の主張や提出された証拠

に基づいて、裁判官が遺産の分割方法を決定する「遺産分割審判」に移行します。

今回は、遺産分割調停の流れについて解説いたします。

調停期日前に準備しておくこと

申立て前の準備

遺産分割調停の申立ては、相続人のうち、相手方のどなたかの住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことになります。ただし、相続人全員が合意した場合には、合意した家庭裁判所に対して申立てることもできます。

【申立に必要な書類】

① 遺産分割調停申立書

② 事情説明書

③ 送達場所等の届出書

④ 調停の進行に関する照会回答書

⑤ 戸籍・住民票

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡するまでの戸籍謄本一式

・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍附票

・相続人全員の戸籍謄本及び住民票

⑥ 相続関係図

⑦ 遺産目録及びその遺産についての資料

⑧ 被相続人(亡くなった方)1名につき1200円の収入印紙

⑨ 当事者へ連絡用の郵便切手

→※裁判所に事前に確認が必要です。

【参考】

https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/isan/syorui.html

~あわせてよみたい!~

★ 遺産分割調停の管轄はどこ?~福岡の場合と遠方の場合を解説~

申立て後にすること

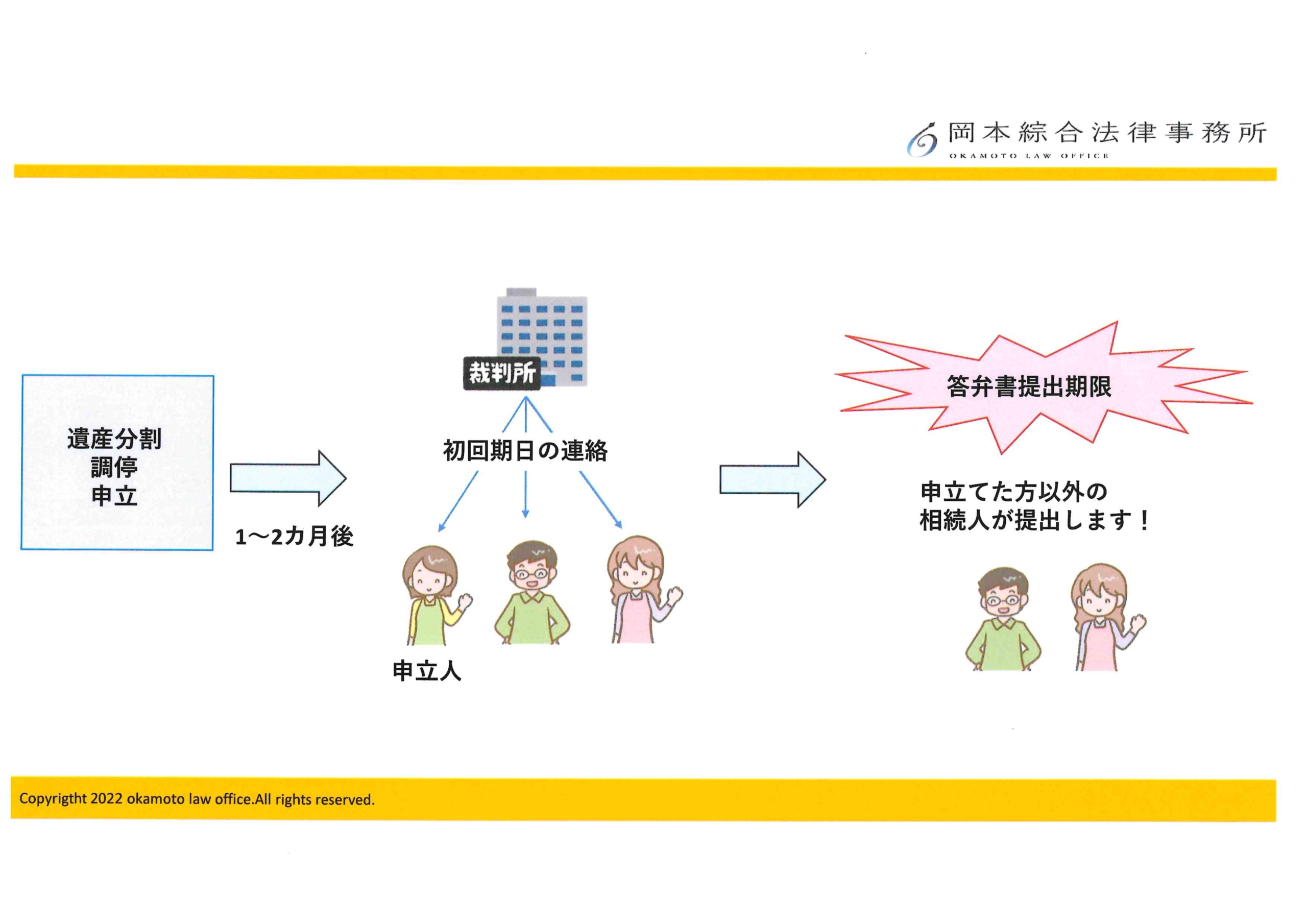

遺産分割調停の申立てを行い、初回の調停期日が決定した後、裁判所から各当事者に対し、初回の調停期日の連絡があります。

なお、初回の調停期日は、遺産分割調停の申立てから1~2ヶ月となることが多いです。

相手方は、遺産分割調停の初回期日の連絡が届いたら、決められた期限までに、自身の主張を記載した「答弁書」を提出する必要があります。

遺産分割調停の進行

調停委員について

遺産分割調停は、2名の調停委員(男女1名ずつとなることが多いです。)と、1名の裁判官で構成

される調停委員会のもとで進行します。

調停委員は、良識ある一般市民から選任される非常勤の裁判所職員であり、調停の進行は、通常、2名の調停委員が行います。

調停期日では、各当事者が交互に個別で調停委員と協議し、一方の当事者と調停委員が協議した内容

については、調停委員が他方の当事者にも報告します。

遺産分割調停に要する時間

調停は、1回の期日で終了することはほとんどなく、6~10回程度の期日を重ねることが一般的です。

調停は、1回の期日で終了することはほとんどなく、6~10回程度の期日を重ねることが一般的です。

調停期日は、各当事者・調停委員・裁判所の全体で日程調整を行い、全員の日程が合う日で開催する必要があることから、1~2ヶ月に1回の頻度となることが通常です。

そのため、遺産分割調停が開始してから、調停が成立するまでに要する期間は、半年~1年くらいかかります。

なお、遺産分割調停は、7割程度が1年以内に終了しています。

~関連記事~

遺産分割調停の進行の流れ

遺産分割調停は、

という順番で進行します。

第1回目の調停期日では実際に何が行われるの?

第1回目の調停期日では、当事者へのオリエンテーションとして、遺産分割調停の手続きの手順の説明・当事者への事案解明が行われます。

その後、

① 立証活動を行う必要があることの説明

② 遺産分割の付随問題の取り扱い

③ 調停が不成立となった場合の手続きの説明

が行われます。

最後に、調停委員が当事者それぞれの主張の確認を行います。

調停委員は、各当事者の主張を確認した後、争いとなっている部分を特定し、次回までに主張をまとめた書面と証拠を提出するように指示します。

以上で第1回目の調停期日は終了です。

~遺産分割の付随問題~

相続人の1人が被相続人(亡くなった方)の口座から無断で出金をしていた場合・使途不明金問題・葬儀費用、祭祀承継の問題 などの、遺産分割の付随問題については、当事者の対立が深く、早期に解決できる目途が立たないことがあります。

その場合、調停委員から、協議の対象としないことの説明がありますのでご注意ください。

最終の調停期日

合意に至った場合

調停期日を重ねて、当事者間で合意に至った場合は、裁判所が当事者間で合意した内容を「調停調書」に記載します。「調停調書」が作成されると、被相続人(亡くなった方)から相続人への名義変更や、預金の払い戻しなどの相続手続きを進めることができます。

なお、「調停調書」が作成されていますので、あらためて遺産分割協議書を作成する必要はありません。

合意に至らなかった場合

期日を重ねても当事者間で合意に至らなかった場合、遺産分割調停は不成立となります。

遺産分割調停が不成立になると、自動的に「遺産分割審判」に移行します。

「審判」では、調停委員ではなく裁判官が、当事者の主張や提出された証拠に基づいて、遺産の分割方法を決定する手続きとなります。

~弊事務所の解決事例~

★ 遺産分割協議を拒否されたまま長期間経過していた件について,弁護士に依頼することでスムーズに遺産分割を成立させた事案

まとめ

相続人同士での遺産分割協議において、当事者だけで合意ができなかったときは、遺産分割調停の申立てを行います。

代理人を選任していない相続人は、相続人本人が遺産分割調停に参加する必要があるため、出頭費用や日程調整の面などで大きな負担となります。

また、調停では、自分自身の主張を法的に整理して行う必要もあるため、相続人にとっては大きな負担となるでしょう。弁護士に依頼することで、相続人自身の負担を減らし、遺産分割調停を自身に有利な方向で進めることが可能です。

当事務所は、弁護士歴28年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関 するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。

こういった経験から、遺言書の作成、遺留分対策、遺産分割協議、相続手続の方法など、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

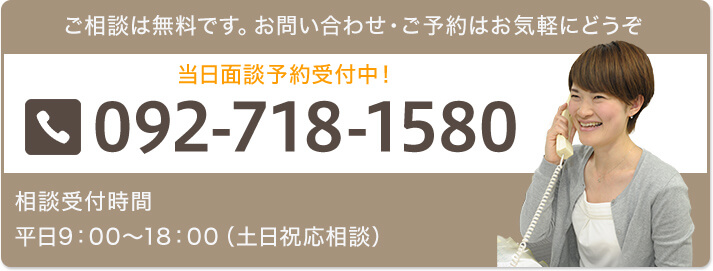

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー

相続対策のメニュー

- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?

- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?

- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?

- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント

- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?

- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?