自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

目次

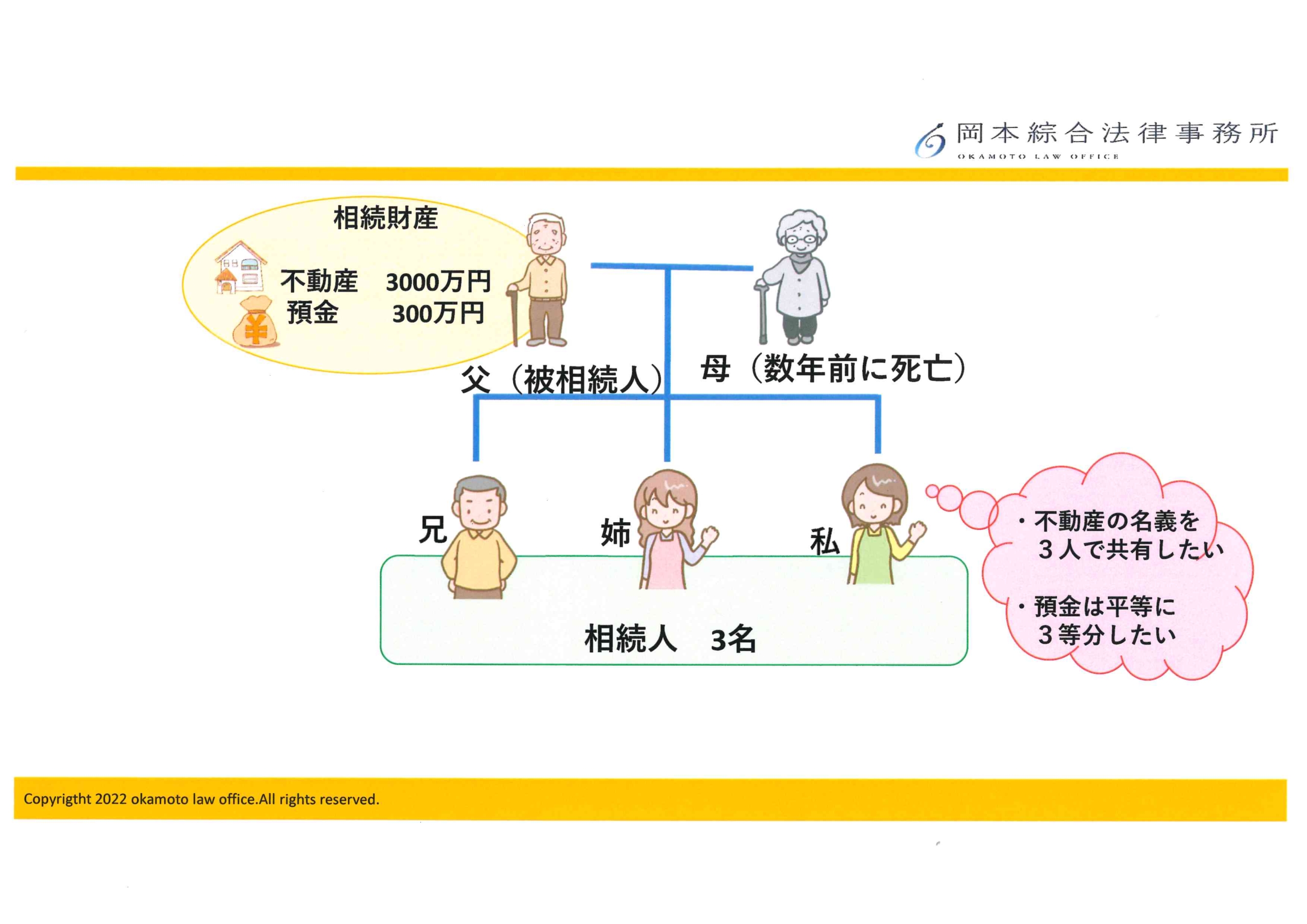

Q 先日、私の父が亡くなりました。母は、数年前に亡くなっています。私には、5つ年の離れた兄と、

3つ年の離れた姉がいて、相続人は私を含めて3人です。

父の遺産は、実家の不動産(評価額3000万円)と預金が300万円で、遺言書は作成してい

ませんでした。

きょうだいの仲は、悪くはありませんが、あまり連絡を取り合う関係ではありません。

父の遺産は、不動産がほとんどを占めているので、どう分けるか悩んでいます。思い入れのある

実家ですので、子ども3人の共有名義にして残し、預金は3等分したいと思っています。

そこで、不動産を共有名義にした場合、どのようなメリット・デメリットがあるか教えて欲しい

です。

A 不動産を共有名義にするメリットは、【不動産を平等に相続することができ、不公平感がなくな

るため、遺産分割協議が成立しやすくなること】です。

また、マイホーム(居住用不動産)の相続については、譲渡所得税の特別控除が最高3000万円ま

で適用されます。

しかし、不動産を相続人の共有名義にすることは、メリットよりも、デメリットの方が大きく、おす

すめの方法とはいえません。

以下で、共有名義のデメリットと、他に考えられる遺産分割の方法について、詳しく解説します。

不動産を相続人の共有名義にするデメリット

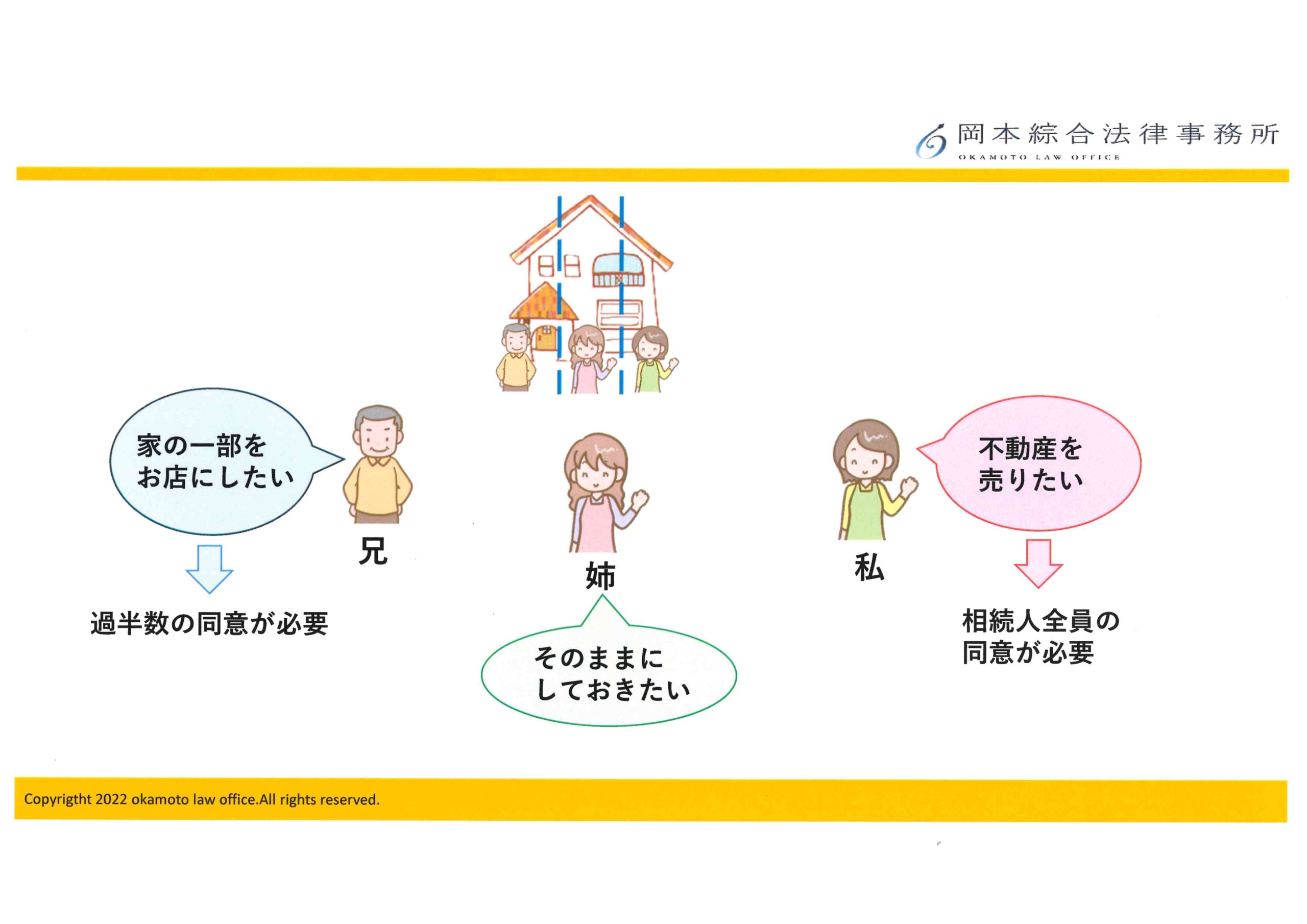

①不動産の利用・処分が難しくなります・・・!

「共有者は、共有物の全部について、相続分に応じた使用をすること」ができます。そのため、自分の相続分を超えて、共有物(※不動産)を使用する場合、共有者の間で特別な合意がなければ、自分の相続分を超えた使用については対価を支払う必要があります。

共有物(※不動産)の使用に関する事項は、各共有者の相続分の過半数の意向で決定されます。そのため、過半数の意見が形成できない場合には、不動産の利用が制限されることになります。

もしも、不動産を売却したいと思った場合は、「共有物の処分」としてみなされます。共有物の処分には、全員の同意が必要であるため、相続人全員の意向が一致しないと、不動産を売却することができません。

~関連記事~

★相続した共有不動産の持分の売却はできますか?~売却する際の注意点について~

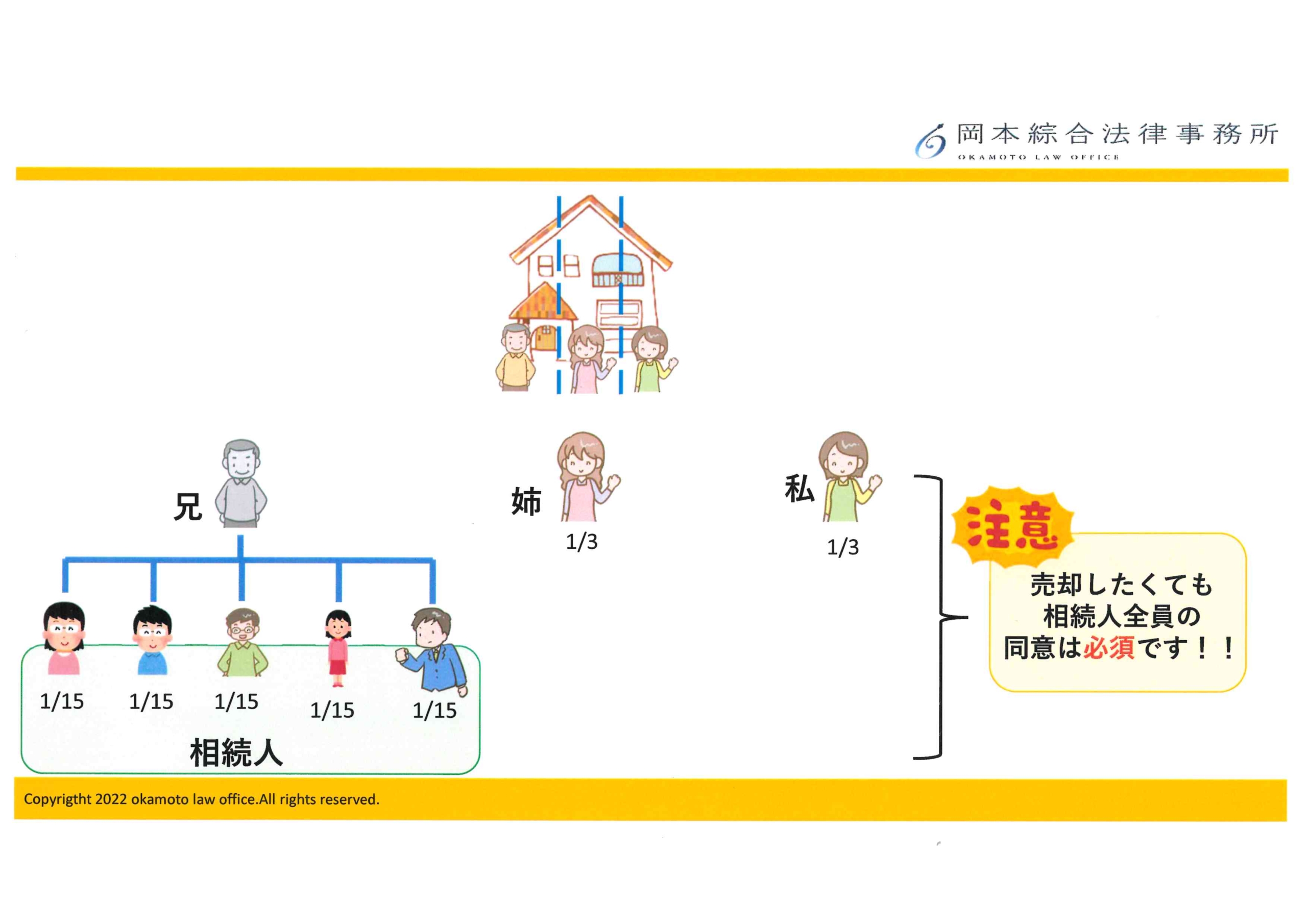

②共有者が死亡し、新たに相続が発生した際、権利関係がどんどん複雑になってしまいます・・・!

共有者の1人が死亡した場合は、新たに相続が発生しますので、亡くなった共有者の相続人が、持分を相続することになります。

亡くなった共有者の相続人が複数人存在した場合、その分だけ共有者の数が増えることになります。共有者の数が増えれば増えるほど、共有不動産の管理・処分は難しくなります。

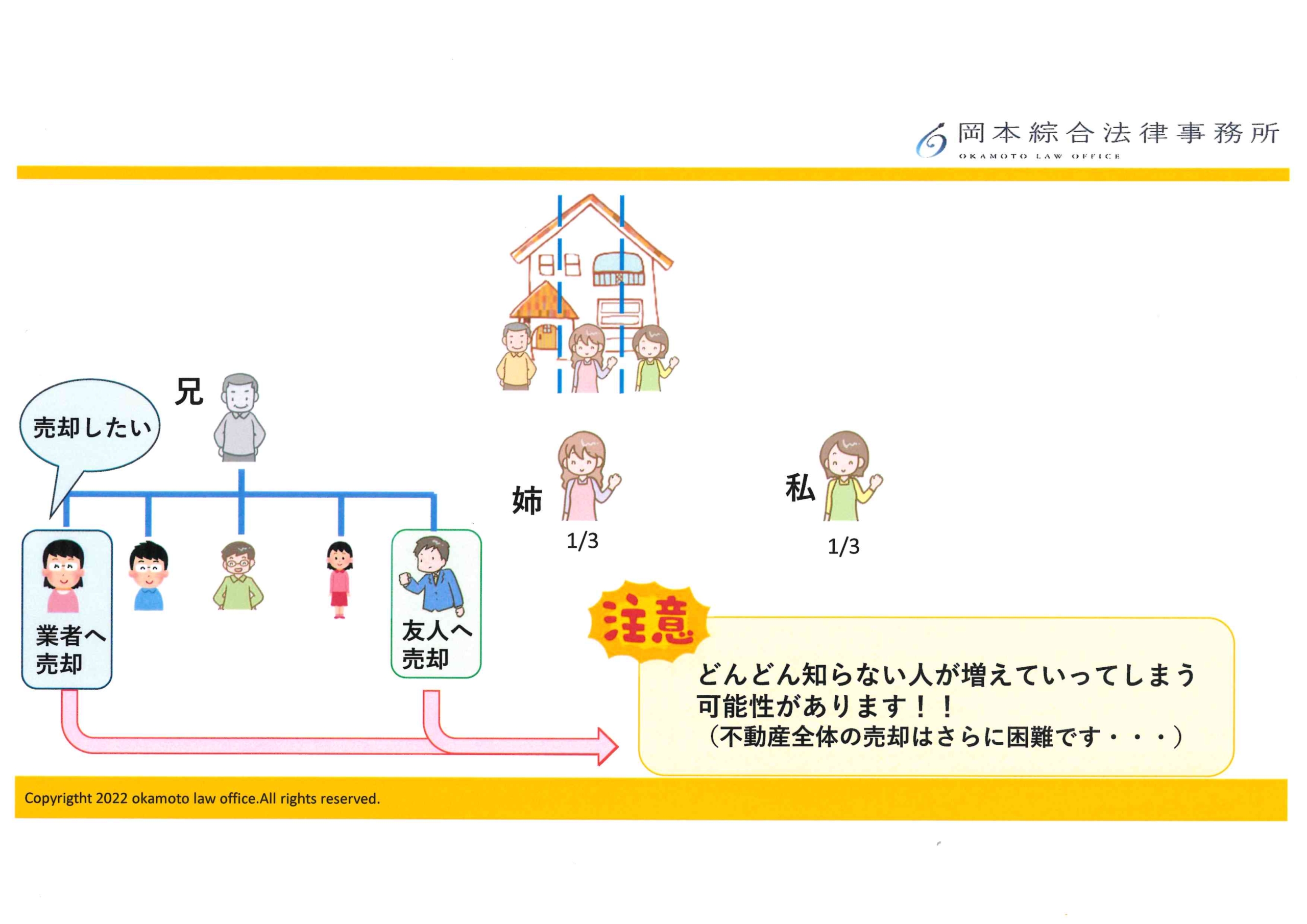

③共有者が自己の持分を処分(売却)することで、知らない人との共有になる可能性があります・・・!

共有者は、自己の持分を自由に処分(売却)することができます。

そのため、共有者の1人が、自身の持分を第三者(例:共有持分の買取りを行う業者)などに売却してしまうと、相続人以外の知らない人が、不動産の共有者になってしまうことがあります。

知らない人との共有となった場合、トラブルの発生率が高くなります。例えば、「共有物分割請求」の裁判を起こされる可能性もありますので、注意が必要です。

~詳しくはこちら~

★共有名義の土地を相続したのですが、売却することはできますか?

④不動産が放置されるかもしれません・・・!

不動産の共有者に、関わりのない相続人や、知らない第三者がどんどん増えていくと、利用・処分はさらに難しくなります。次第に、相続人の誰も不動産に積極的に関わらなくなり、最終的には不動産が放置される事態もあります。

不動産の共有を解消する方法

もうすでに、不動産を相続人の共有名義にして、遺産分割を終えてしまった場合は、早い段階で不動産の共有状態を解消しておくことをおすすめします。

不動産の共有を解消する方法は、

・自身の持分を有償 または 無償で譲渡する方法

・共有物分割請求の裁判を起こす方法

があります。

~詳しくはこちら~

★共有不動産の売却を希望して希望していますが、他の共有者が同意しない場合にはどのようにすればいいですか?

~関連記事~

★未成年の子どもと共有名義になった不動産を売却するには、どうしたらいいの?

不動産の遺産分割はどのように行えばいい?(※共有名義以外の対策)

不動産を共有名義にすることは、様々なトラブルの可能性を伴いますので、遺産分割を行う際は、共

有名義以外の方法を検討することをおすすめします。

【方法1 代償分割】

「代償分割」とは、相続人の誰か1人が財産を取得するかわりに、その相続人が、他の相続人に対して「代償金」を支払うことによって清算する方法です。

【方法2 換価分割】

仮に、相続人の誰も代償金を支払う資力がないときは、「換価分割」という方法を利用します。「換価分割」とは遺産(不動産)を売却し、その売却代金を、相続人の間で分配する方法です。

不動産の遺産分割方法はいくつかありますが、遺産分割協議(話し合い)を行っても、どうしても合意できない場合は、管轄の家庭裁判所に対して『遺産分割調停』を申し立てて、調停委員のもとで遺産分割の話し合いを進める必要があります。

~関連記事~

★父が亡くなりましたが、自宅不動産以外に財産がありませんでした。どのように遺産分割をすればいいですか?

まとめ

不動産を共有名義にするメリットは、【不動産を平等に相続することができ、不公平感がなくなるた め、遺産分割協議が成立しやすくなること】です。

め、遺産分割協議が成立しやすくなること】です。

また、マイホーム(居住用不動産)の相続については、譲渡所得税の特別控除が最高3000万円まで適用されます。

不動産を相続人の共有名義にすることで、不公平感がなくなり、遺産分割協議が成立しやすくなるというメリットがあります。

しかし、不動産の共有名義には以下のデメリットがあります。

①不動産の利用・処分が難しくなる

②共有者が死亡し、新たに相続が発生した際、権利関係がどんどん複雑になってしまう

③共有者が自己の持分を処分(売却)することで、知らない人との共有になる可能性がある

④不動産が放置されてしまう

このように、不動産を相続人の共有名義にする方法は、メリットよりもデメリットの方が大きいため、おすすめしません。

そのため、不動産を遺産分割することになった場合は、「代償分割」や「換価分割」を検討した方がよいでしょう。

不動産の遺産分割については、様々な問題や交渉が絡む可能性もありますので、分割方法についてのお悩みを抱えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所は、弁護士歴28年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。

こういった経験から、不動産の遺産分割方法だけではなく、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。

お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー

相続対策のメニュー

- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?

- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?

- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?

- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント

- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?

- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?