親の面倒を見ない兄弟がいる場合の相続トラブルとは?生前対策についても教えてください!

目次

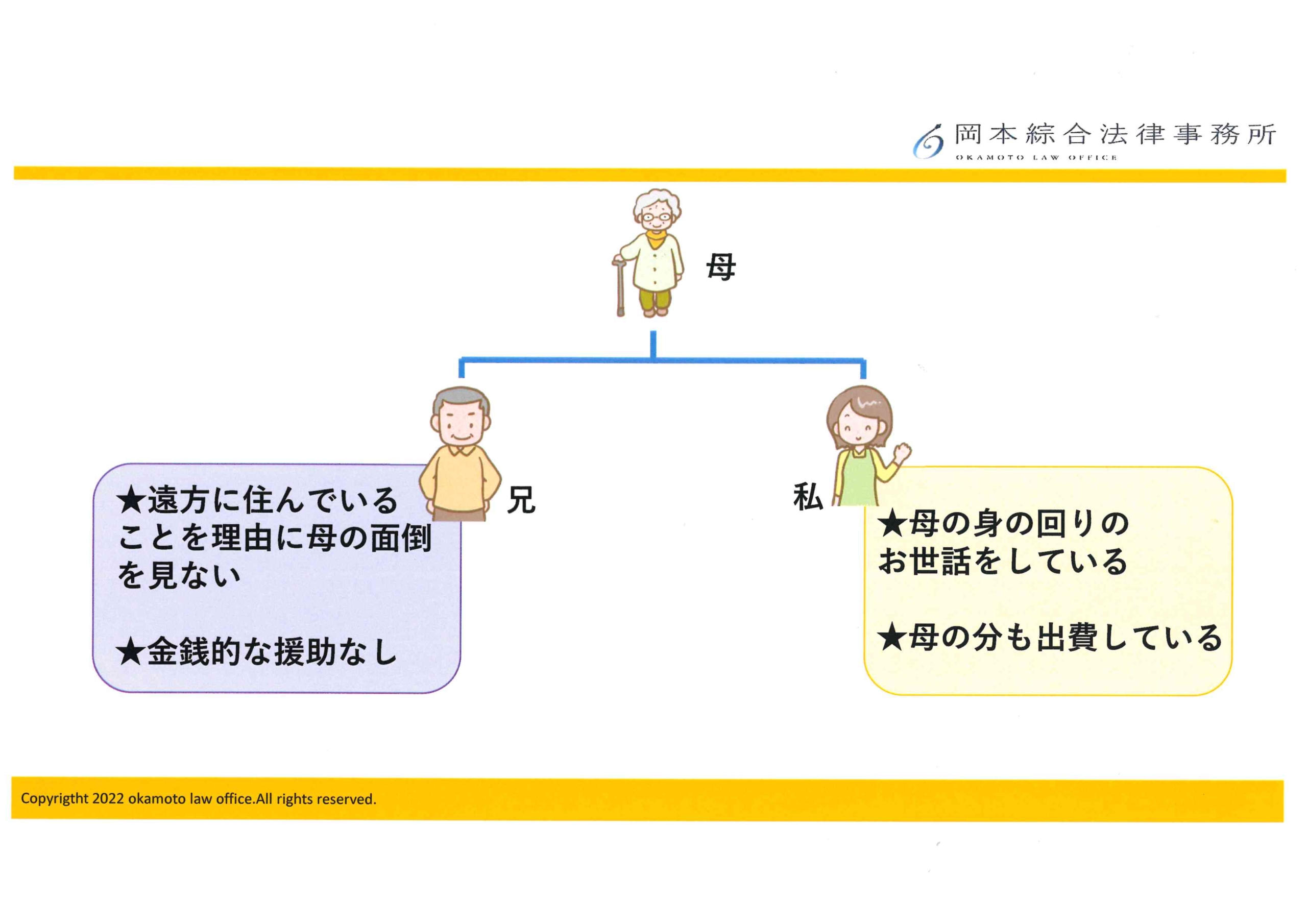

Q 私は、高齢の母と同居しています。母は身体が弱く、長年にわたって私が母の身の回りのお世話をし

ています。

私には兄がいますが、兄は遠方に住んでいることを理由に全く母の面倒を見ようとせず、金銭的な援助もしてくれません。

私は、母の面倒を見るために色々と出費をしていますが、生活に余裕があるわけでもありません。

母は「遺言書を書くよ」と言ってくれていますが、もしも母が亡くなった際、相続の場面でどのよう

な問題が生じますか?相続トラブルを回避するために、今のうちにできることはありますか?

私は、法定相続分どおりに2分の1で分けることには納得がいきません。

A 親の面倒を見ない兄弟がいる場合、遺産分割協議(話し合い)の場面・遺留分侵害額請求の場面 で

トラブルになる可能性があります。

トラブルにならないための生前対策や、できる限り介護してくれた子どもに対して多くの財産を残す方法は、以下の5つです。

① 寄与分の認定や、遺産分割協議のための事前準備

② 遺言書の作成

③ 生前贈与

④ 家族信託の活用

⑤ 後見人選任の申立て

これらの中から、被相続人となる方(生前対策をされる方)の体調や、介護状況、財産状況等に応じて、適切な方法を選択する必要があります。

しかし、まずはしっかりと、介護や今後のことについて、子ども同士や親と一緒に話し合いをすることが一番の生前対策です。

以下で詳しく説明します。

遺産分割協議(話し合い)の場面で起きるトラブル

親の面倒を見ない兄弟がいる場合には、

① 遺産分割協議(話し合い)の場面による寄与分の認定

② 介護費用として使用する金銭の出金

で、トラブルになることが考えられます。

① 遺産分割協議(話し合い)の場面による寄与分の認定

遺産分割協議(※誰がどのような遺産を取得するかについての話し合い)の場面においては、まず、長年の介護を『寄与分』として認定できるか否かでトラブルになることが考えられます。

『寄与分』とは、相続人や親族の中に、亡くなった方の財産の維持または財産の増加について、特別の貢献をした方がいる場合、他の相続人との公平を図るために、法定相続分以上の財産を取得させる制度です。

~寄与分について詳しくはこちら~

~関連記事~

★特別受益とは何ですか?その具体例についても教えてください。

寄与分が認められるには、

① 特別の寄与があること

② 亡くなった方の相続財産を維持または増加させたこと

の2つの要件を充たす必要があります。

「特別の寄与」といえるためには、「通常期待されるような程度を超える貢献」である必要がありま す。

す。

・夫婦間の協力扶助義務(民法752条)

・親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項)

の範囲を超える貢献が必要ですので、単なる家事を行うだけでは、『寄与分』としては認定されません。

さらに、「特別の寄与」によって、亡くなった方の相続財産を増加させたり、負債を減少させるなど、相続財産の維持・増加も必要となります。

被相続人(亡くなった方)を介護してきたことについて、相続人同士で合意ができれば問題ありません。

しかし、介護の苦労は、現実に介護を経験したことがある人しか分からないことが多く、介護を引き金として遺産分割のトラブルになるケースがよく見られます。

また、裁判所に判断してもらおうにも、『寄与分』は、厳格な要件に基づいて判断されるため、介護をしてきたことが分かるきちんとした証拠が無い場合、『寄与分』が認定されるケースは少ないです。

② 介護費用として使用する金銭の出金

介護費用を親の財産から出費していた場合、証拠がなければ、不正な出金であると主張されて、トラブルになることが考えられます。

親の介護費用のために、親の銀行口座から出金していたとしても、その出金が、本当に親の介護に使われたことを領収証等で立証できなければ、不正な出金があるという理由で、他の相続人から不当利得返還請求訴訟を提起されるおそれがあります。

そのため、親の介護費用のための出金を行った場合は、領収証等をきちんと保管しておいたほうがよいでしょう。

~関連記事(財産の使い込みについて~

~弊事務所の解決事例~

★親(植物状態)の預金口座から介護のために現金を引き出していたが、それを使い込みと指摘されてしまった事案

遺留分侵害額請求の場面で起きるトラブル

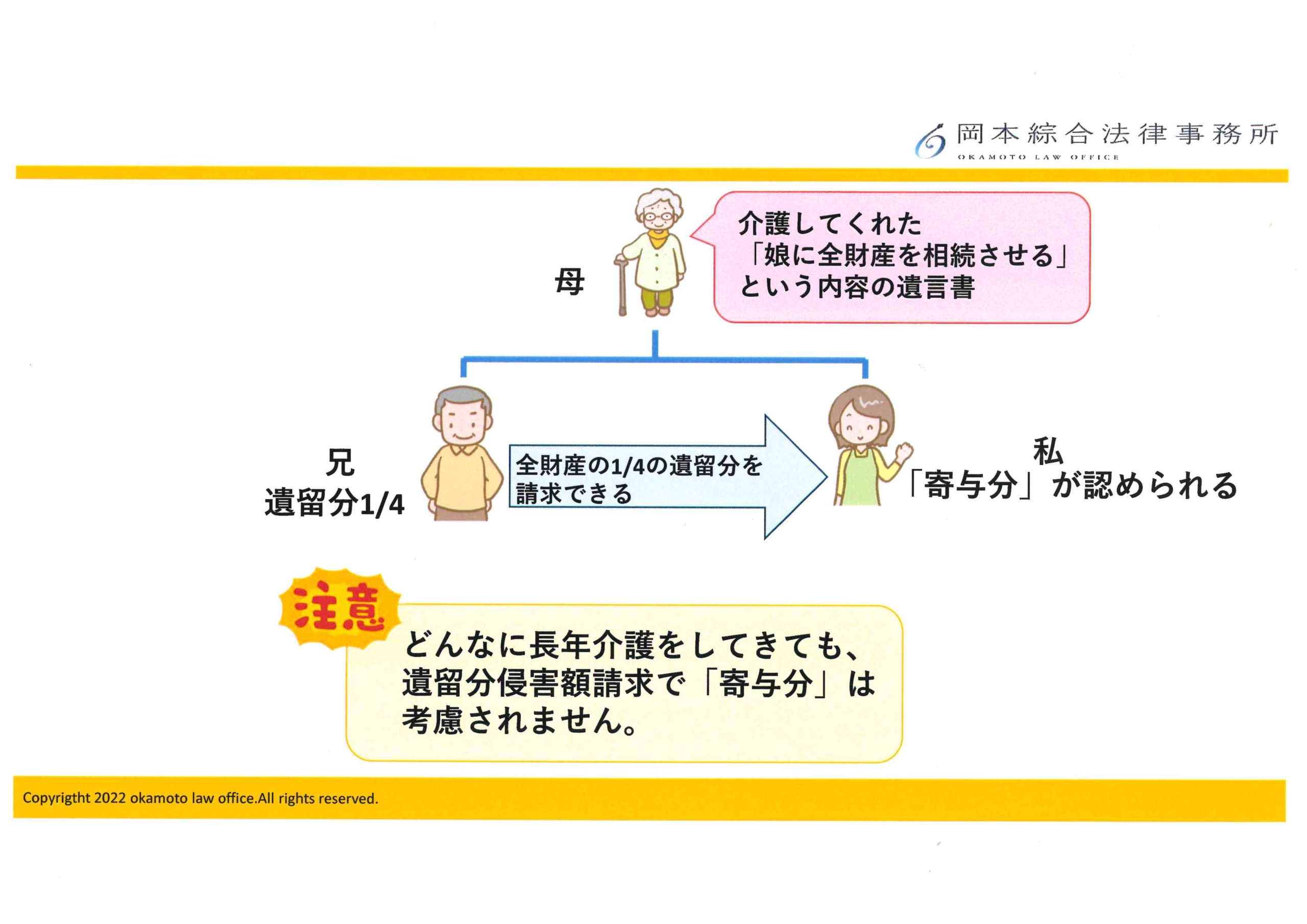

もしも「介護してくれた子どもに全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していても、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。

「遺留分」とは、被相続人(亡くなった方)が有していた相続財産について、最低限の財産の取得を保障する制度です。

例えば、相続人が子ども2人の場合は、法定相続分の半分である4分の1が遺留分となります。

このように、相続人には「遺留分」が保障されるので、「介護してくれた子どもに残財産を取得させる」という内容の遺言書を作成していても、他の相続人から金銭を請求される可能性がありますので、注意が必要です。

なお、遺留分侵害額請求の算定においては、「寄与分」は考慮されません。そのため、長年介護をしてきたとしても、介護しなかった相続人の遺留分に影響することはありません。

~遺留分について詳しくはこちら~

★父が作成した遺言書で、姉8割・私2割の遺産分配となっていました。遺留分は請求できますか?

★遺留分を計算する際、特別受益はどう考慮されるの?特別受益とは?

考えられる生前対策の方法とは?

トラブルにならないための生前対策や、できる限り介護してくれた子どもに対して多くの財産を残す方法は、以下の5つです。

① 寄与分の認定や、遺産分割協議のための事前準備

② 遺言書の作成

③ 生前贈与

④ 家族信託の活用

⑤ 後見人選任の申立て

① 寄与分の認定や、遺産分割協議のための事前準備

相続の際に、介護の功績は過小評価されることが多いのが現状です。

財産目当ての気持ちではないとしても、苦労して介護を続けた方が、介護をしていない他の相続人らと同じように分割することに不満を持つのは、ある意味では当然のことだと思われます。

遺産分割協議の際に、感情的にならずに済むよう、親の財産と自分の財産が混合しないように明確に通帳を分けたうえで、「寄与分」の主張のために、介護したことで浮いた費用(※有料老人ホーム入居費用やヘルパー費用等)を計算したり、介護のためにかかった費用の家計簿をつけたり、領収書を保管することが重要となります。

そうすることで、「寄与分」の認定だけでなく、不当利得返還請求訴訟を提起されることを防止することもできます。

② 遺言書の作成

遺言書を作成しておけば、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなり、法定相続分に縛られることもありません。

そのため、介護してくれた子どもに多くの財産を残すことができます。

遺留分の問題は残りますが、遺言書を作成していない場合と比較すると、トラブルになるおそれが格段に減るので、作成しない手はありません。

生命保険の死亡保険金は、原則として相続財産に含まれず、遺留分の算定の際にも金額の考慮がされません。そのため、生命保険の受取人を介護してくれた子ども名義にしておくことで、多くの財産を残すことが可能となります。

③ 生前贈与

生前贈与を行う場合には、贈与税に注意しましょう。年間110万円までの贈与は非課税であり、「相続時精算課税制度」の利用で、最大2500万円までの贈与が非課税となる場合があります。

相続時から10年以内の贈与(特別受益に該当するもの)については、遺留分の算定にあたって基礎財産に加えられますが、それ以前の贈与については、原則として考慮されません。

計画的に生前贈与を行うことで、遺留分算定基礎財産を減らすことができるため、介護していない相続人の相続分を減らすことができる反面、介護してくれた相続人に多くの財産を残すことができます。

④ 家族信託の活用

家族信託とは、信頼できる家族に、自己の財産の管理・処分を託す制度です。

家族信託を行った場合は、親が認知症になったときでも、家族信託契約において財産を託された子どもが、介護費用などを信託財産から捻出することができます。

さらに家族信託には、遺言書と同様の効果を生じさせることができるため、家族信託を利用して、介護してくれた子どもに財産を多く残すこともできます。

そもそもの信託契約自体が複雑であること・受益者(財産を託した人)の死亡によって、相続税が発生すること 等に注意が必要です。

また、信託契約の対象となる財産は、被相続人(亡くなった方)の財産と分離して考えられますが、遺留分算定の際の財産には含まれてしまいますので、ご注意ください。

~家族信託とは?詳しくはこちら~

★家族信託 – 福岡で弁護士に相続・遺言のご相談をお考えの方へ

⑤ 後見人選任の申立て

介護している親が、認知症等により判断能力が著しく低下していた場合には、裁判所に申し立てることで、後見人を選任することができます。

後見人は、被後見人(親)の財産状況について、定期的に裁判所に報告する義務があるので、親の財産の使途を客観的に明らかにすることができ、不正な出金で争うリスクを減らすことができます。

~詳しくはこちら~

子どもには扶養義務があります!

子どもが親の面倒を見ることについて、法律上は、「親に対する子の扶養義務」として規定されています(民法877条1項)。

法律で規定されている扶養義務には、金銭的な支援が想定されています。そのため、扶養義務があるからといって、直ちに親と同居して、身上監護をしなければならない・介護しなければならないというわけではありません。

なお、身上監護や介護については、子どもと親の間で合意があった場合に義務が発生しますが、合意を強制させることはできません。

扶養義務は、親が、自身で最低限の生活を維持できない状態(※1)にあり、かつ、扶養する側(子) に余力がある場合(※2)に発生するものとされています。あくまで最低限の生活を維持させることができればよく、自分と同程度の生活をさせる必要はないとされています。

に余力がある場合(※2)に発生するものとされています。あくまで最低限の生活を維持させることができればよく、自分と同程度の生活をさせる必要はないとされています。

※1:親が、自身で最低限の生活を維持できない状態にあるかどうかは、生活保護法の最低生活基準(文化的に最低限度

の生活水準)で判断されます。

※2:扶養する側(子)に余力がある場合とは、社会的地位に相当する生活をしていて、なお経済的余力があることをい

います。

~関連記事~

★老親の面倒を見る(扶養・介護する)」という約束を破った相続人がいる場合の対処法について

まとめ

親の面倒を見ない兄弟がいる場合、遺産分割協議(話し合い)の場面・遺留分侵害額請求の場面 でトラブルになる可能性があります。

トラブルにならないための生前対策や、できる限り介護してくれた子どもに対して多くの財産を残す方法には様々な手段がありますが、これらの中から、要介護者の体調・介護状況・財産状況等に応じて、適切な方法を選択する必要があります。

しかし、その前にまずは、親の面倒を誰が見るのか、金銭的な援助は誰がするのか等、一度家族で話し合ってみることが大切です。そして、「実際に介護をする人」と「金銭的な援助をする人」の役割分担をするのが理想です。

今、まだご両親がお元気であれば、老後のことについて、事前に家族内でしっかりと話し合いを行うことが、介護を巡る無用な争いや、死後の相続争いを避けるうえでも、一番の生前対策となります。

当事務所は、弁護士歴27年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。

こういった経験から、生前対策や遺言書作成のご相談だけでなく、遺留分の問題なども含めた相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

LINEでも相談予約いただけます!

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

遺産相続のメニュー

相続対策のメニュー

- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?

- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。

- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?

- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?

- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?

- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット

- 亡くなった父の後妻にも遺産を渡さなければなりませんか?相続分はどうなりますか?

- 前妻と後妻、それぞれに子どもがいる場合の相続のポイント

- 遺産相続権は長男・長女だけに認められた権利ですか?

- 遺言書によって、妻に「全財産」を相続させることはできますか?